Quid, tiranne, quid minaris?

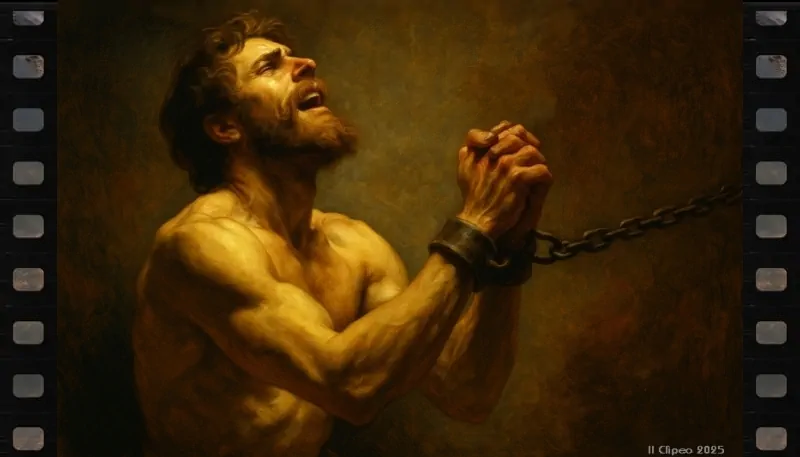

'è una lirica, un inno in latino medievale, straordinario per vigore e chiarezza, una sorta di manifesto della dignità umana che si oppone alla violenza con il solo argomento dell'amore. Il testo non ha bisogno di cornici, la scena è nuda e radicale: da un lato un tiranno, con le sue minacce, i roghi, il ferro, le croci; dall'altro un individuo che risponde con fermezza e perfino con ironia. È un canto di sfida, non un lamento: ogni colpo che dovrebbe piegare diventa, al contrario, alimento di gioia. ✦

'è una lirica, un inno in latino medievale, straordinario per vigore e chiarezza, una sorta di manifesto della dignità umana che si oppone alla violenza con il solo argomento dell'amore. Il testo non ha bisogno di cornici, la scena è nuda e radicale: da un lato un tiranno, con le sue minacce, i roghi, il ferro, le croci; dall'altro un individuo che risponde con fermezza e perfino con ironia. È un canto di sfida, non un lamento: ogni colpo che dovrebbe piegare diventa, al contrario, alimento di gioia. ✦

![]()

Quid, tiranne, quid minaris?

Che cosa, tiranno, che cosa minacci?

Quid usquam poenarum est?

Quali punizioni sono in arrivo?

Quidquid tandem machinaris?

Cosa mai stai tramando?

Hoc amanti parum est.

Questo è poco per chi ama.

Dulce mihi cruciari,

Mi è dolce soffrire,

parva vis doloris est:

lieve è il peso del dolore:

malo mori quam foedari;

meglio la morte che il disonore;

maior vis amoris est.

più grande è la forza dell'amore.

Prima strofa: Quid, tiranne, quid minaris?

L'attacco è fulmineo, quasi teatrale: la voce si rivolge al tiranno con tono di scherno. La domanda retorica rovescia il rapporto di forza: non è il persecutore a dominare, ma colui che ama. È la stessa energia delle lettere di Ignazio di Antiochia, che enumerava le torture possibili con gioia, pregando che nessuno lo privasse del martirio. L'amore qui è forza superiore a ogni minaccia, è vis amoris che annulla la vis doloris. La teologia sottesa è quella agostiniana: la morte non ha potere se l'anima è legata a Dio, perché l'amore è più forte della morte (fortis ut mors dilectio, Cantico 8,6).

![]()

Para rogos, quamvis truces,

Prepara pure i roghi, per quanto crudeli,

et quidquid tormenti est;

e qualunque strumento di tortura;

adde ferrum, adde cruces;

aggiungi il ferro, aggiungi le croci;

nil adhuc amanti est!

non è ancora niente per chi ama!

Dulce mihi cruciari,

Mi è dolce soffrire,

parva vis doloris est:

lieve è il peso del dolore:

malo mori quam foedari;

meglio la morte che il disonore;

maior vis amoris est.

più grande è la forza dell'amore.

Seconda strofa: Para rogos, quamvis truces…

La scena si allarga: roghi, ferri, croci. È l'inventario dei supplizi, tipico del linguaggio martiriale antico. Ma ogni strumento di tortura viene svuotato: "nil adhuc amanti est" (non è ancora niente per chi ama). Qui risuona la dottrina della imitatio Christi: la croce non è più solo strumento di supplizio, ma via di gloria, "signum victoriae". In sottofondo c'è tutta la liturgia medievale della Croce, che canta "O crux, ave, spes unica" (O Croce, salute, unica speranza). L'eco poetica è evidente: ciò che per il mondo è orrore, per l'amante è dolcezza.

![]()

Nimis blandus dolor ille!

Troppo soave è quel dolore!

Una mors quam brevis est!

Quanto è breve una morte sola!

Cruciatus amo mille,

Amo mille supplizi,

omnis poena levis est.

ogni pena è leggera.

Dulce mihi sauciari,

Mi è dolce la tortura,

parva vis doloris est:

lieve è il peso del dolore:

malo mori quam foedari;

meglio la morte che il disonore;

maior vis amoris est.

più grande è la forza dell'amore.

Terza strofa: Nimis blandus dolor ille…

Qui esplode il paradosso mistico: il dolore stesso diventa "blandus", soavità, quasi carezza. È il medesimo ossimoro che troveremo nello Stabat Mater: "dum emisit spiritum" (mentre egli esalò lo spirito), Maria è "dolorosa et lacrimosa" (addolorata e in lacrime), eppure proprio lì nasce la speranza. Il martire ama i tormenti perché li vive come segni dell'amore: "mille cruciatus amo" (amo mille supplizi). È un linguaggio che ricorda anche Bernardo di Chiaravalle, per il quale la ferita dell'amore non guarisce mai, perché è segno della grazia che segna l'anima. La teologia qui è alta: la sofferenza, in sé vuota, diventa piena se ordinata a Dio.

Il ritornello: Dulce mihi cruciari…

Ogni strofa si chiude con la stessa cadenza, martellante, che imprime il ritmo dell'inno. "Mi è dolce soffrire, lieve è il peso del dolore: meglio la morte che il disonore; più grande è la forza dell'amore". In questi versi si condensa tutta la dottrina medievale della docta ignorantia: la ragione non spiega perché il dolore sia dolce, ma l'amore lo rende tale. È anche un verso civile: "meglio la morte che il disonore" è motto che avrebbe potuto trovarsi in bocca a un cavaliere, a un cittadino che difende la propria città, a un amante fedele. È un sigillo universale, che valica il confine del religioso e diventa patrimonio etico di ogni uomo e donna.

Così, strofa dopo strofa, l'inno mostra la sua forza poetica: non è un freddo esercizio scolastico, ma un'onda che sale, che si abbatte contro gli argini del dolore e li travolge, trasformandoli in canto.

Commento

Il testo, databile intorno al Trecento, "e nato piuttosto in paese germanico che neolatino" (Croce), si alimenta di paradossi: il dolore diventa dolce, la morte breve, il supplizio desiderato. Non è compiacimento masochistico, ma trasvalutazione eroica: ciò che per l'oppressore è arma, per l'amante diventa occasione di gloria. Qui si coglie una vena quasi nietzschiana ante litteram: la forza esterna non può nulla contro chi ha trovato un valore più alto.

Dal punto di vista teologico, la lirica si colloca nella linea della spiritualità del martirio: la sofferenza è nulla di fronte alla promessa di un amore che supera la morte. Ma, se letto in chiave profana, il canto diventa esaltazione della libertà interiore: nessun tiranno può piegare chi custodisce dentro di sé un amore incorruttibile.

In entrambi i casi, il messaggio è quello: l'amore è potenza superiore al dolore, è l'unica forza capace di rendere la violenza vana. Perciò, l'inno non è solo una reliquia medievale: è una pagina di poesia universale che porta nel cuore la più antica e radicale dichiarazione di libertà.

👉 L'estasi nel dolore e la violenza dello spirito

Non il dolore subìto come condanna quindi, ma ricercato come via di esaltazione. È la stessa "sete" che si trova nella Salutatio ad latus Domini, dove le ferite di Cristo diventano fonte di desiderio, non di orrore: "Salve, latus Domini nostri Jesu Christi, perforatum lancea…" (Ti salutiamo, glorioso fianco del Signore nostro Gesù Cristo, perforato dalla lancia...) – la piaga non respinge, attira. Così qui: il dolore non è peso, ma dolcezza, "nimis blandus dolor ille" (troppo soave è quel dolore).

Anche il linguaggio militare ("assalto", "forza", "colpi"), diffuso nella letteratura medievale, torna come tema universale: non si ottiene il Cielo senza violenza. È la lezione di Matteo 11,12 ("Regnum Cœlorum vim patitur"): Il Regno dei Cieli subisce violenza. Nello Stabat Mater le prime strofe fanno risuonare lo stesso paradosso: dolore e amore non si escludono, ma coincidono.

👉 La pazzia del martirio

C'è qui quella "divina follia" che Agostino vede nell'amore: una ragione che si piega al paradosso. Il gusto medievale per l'ossimoro (dolcezza del tormento, desiderio della morte, soavità della ferita) diventa poesia pura, ondate di versi che si contraddicono e si potenziano a vicenda.

Che sia un martire cristiano, un amante fedele, un amico che dà la vita, poco importa: la forza è nella lirica stessa. È come nel Veni Creator: l'invocazione è tanto precisa (lo Spirito Santo) quanto universale (il desiderio di grazia). Così qui, "meglio la morte che il disonore" è parola assoluta, trasversale, che appartiene a ogni tempo e a ogni esperienza.

La "vis amoris"

Il refrain ("lieve è il peso del dolore… più grande è la forza dell'amore") sembra riscrivere il cuore della Scrittura. In filigrana passano il Cantico dei Cantici – "fortis ut mors dilectio" (Ct 8,6): l'amore è forte come la morte – e Paolo quando domanda: "Chi ci separerà dalla carità di Cristo? tribolazione, angoscia, persecuzione?" (Rm 8,35). L'iperbole dell'inno ("amo mille supplizi", "quanto è breve una morte sola!") è la versione lirica di quella certezza paolina: il dolore ha una forza finita; l'amore, no. E la chiusa morale – "meglio la morte che il disonore" – rimbalza sul Vangelo: "Maiorem hac dilectionem nemo habet, ut animam suam ponat pro amicis suis" (Gv 15,13): Nessuno ha un amore più grande di questo, che uno dia la vita per i propri amici. L'onore salvaguardato non è vanità sociale: è integrità dell'amore, custodia di un bene più alto della vita stessa.

Le radici patristiche

Prima dei grandi inni medievali, sono già i Padri a dare parole a questa sete di patire "per" e "a causa" dell'Amore. Ignazio di Antiochia scrive ai Romani che niente – "fuoco e croce, scontri con le belve" – gli sia risparmiato, purché gli sia dato di raggiungere Cristo: è la matrice esatta del nostro "aggiungi il ferro, aggiungi le croci; non è ancora niente per chi ama!". Tertulliano, con il suo grido diventato proverbio – sanguis martyrum semen Christianorum (il sangue dei martiri è seme di nuovi Cristiani) – trasforma la violenza in fecondità: ciò che distrugge il corpo accresce il Regno. E Agostino, più filosofo del cuore che giurista dell'espiazione, struttura l'intero discorso sull'ordo amoris: non è il dolore a dare senso all'amore; è l'amore a trasfigurare il dolore, rendendolo "dolce" perché ordinato al Sommo Bene. L'antitesi del nostro inno (parva vis doloris / maior vis amoris: lieve è il peso del dolore / più grande è la forza dell'amore) è già tutta qui: l'energia del patire vale poco se non è attratta da un amore maggiore.

👉 La mistica affettiva medievale: piaghe, sangue, grazia

Nel Medioevo latino, la lingua che osa dire la "dolcezza del tormento" si affina nelle scuole della devozione affettiva. La Salutatio ad latus Domini e i sermoni bernardini sul Cantico parlano delle "ferite d'amore" come di un luogo di attrazione, non di repulsione: la piaga si fa porta. Le prime strofe dello Stabat Mater orchestrano il paradosso della sofferenza amata perché partecipe: la Madre "sta" sotto la Croce, e il devoto chiede di "stare" con lei, ferito nelle ferite del Figlio. Nel Veni Creator la supplica non è cruenta, ma chiede proprio ciò che incendia il nostro testo: accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus (accendi luce ai sensi, infondi amore nei cuori). La "sete di martirio" dell'inno, allora, non è gusto di morte: è domanda di un'illuminazione che renda il dolore translucido – smalto, avrebbe detto una poetessa fabrianese – e di una carità che superi ogni offesa.

La retorica poetica della sfida

"Prepara i roghi… aggiungi il ferro, aggiungi le croci": la catena imperativa ha il passo della lauda e l'incalzare della predica, ma la musica è lirica. L'anafora (dulce mihi… parva vis… malo mori…) costruisce un battito regolare che spinge in avanti come un coro. L'iperbole ("amo mille supplizi") non è compiacimento: è negazione pratica del potere del tiranno. Il punto non è negare il dolore, ma dichiararne l'impotenza quando l'amore è in atto. È, se si vuole, la versione medievale della grande logica cristiana: potestas della violenza < auctoritas della carità.

Il "malo mori quam foedari" tra martiri e cavalleria

La resa "meglio la morte che il disonore" sposta l'accento dal lessico cultuale della "macchia" a quello etico dell'onore morale. È il linguaggio dei martiri-vergini (Agnes, Lucia), per cui il corpo può essere ucciso ma non violato nell'intenzione; ed è anche l'ethos cavalleresco trasfigurato cristianamente: non l'onore come fama, ma come fedeltà al giuramento dell'amore. Per questo l'inno è così facilmente "universale": vale per il confessore della fede e per l'amico che dona la vita, per l'amante e per il cittadino giusto. L'amore custodito è l'onore salvato.

Dal "dolore dolce" alla "violenza del Regno"

L'ossimoro nimis blandus dolor (dolore troppo dolce) non è una stranezza barocca ante litteram: è l'effetto del detto evangelico che più spesso affiora nella lirica medievale impegnata: Regnum Cœlorum vim patitur, et violenti rapiunt illud (Mt 11,12): "il Regno dei Cieli subisce violenza, e sono i violenti a impadronirsene" (indicando che l'accesso al Regno richiede un impegno attivo e deciso). Il nostro inno, nel suo linguaggio di sfida, non fa altro che cantare questa verità: non si ottiene il Regno aspettando, ma prendendolo d'assalto con la forza dell'amore. Ecco perché l'autore non teme roghi, ferri, croci: nulla vale contro chi ama, perché chi ama già possiede il Regno.

🔎 Che questo canto non nomini il movente – fede, patria, amicizia, eros – è la sua fortuna poetica. Così come il Veni Creator parla a tutti perché invoca il Dono che tutti desiderano, questo testo parla a ogni forma alta d'amore perché non la fissa in una circostanza. L'indeterminatezza è ciò che gli consente di toccare la regione dove ogni amore vero, quando cresce, chiede il pegno del dolore – e non arretra.

Quando Ignazio di Antiochia, condotto al martirio, scrive ai Romani perché non gli impediscano di "essere cibo delle belve", adopera parole che sembrano anticipare il nostro testo: "fuoco e croce, convulsioni con le fiere, tagli e straziamenti delle ossa… purché io raggiunga Gesù Cristo". È la stessa sfida al tiranno, la stessa enumerazione crescente, che vuol mostrare come ogni minaccia perda valore davanti all'amore. L'inno medievale non fa che raccogliere questa eredità, traducendola in canto ritmato.

Bernardo di Chiaravalle, nei suoi sermoni sul Cantico, spiegava che l'anima, ferita dall'amore, non guarisce mai più: vulneratus amore, "ferita d'amore", diventa immagine della grazia che segna per sempre. Ed è proprio questo paradosso – la ferita che è dolce, la piaga che non guarisce – a risuonare nel nostro "nimis blandus dolor" (troppo soave dolore). Non è un dolore che annienta, ma un dolore amato, perché porta la traccia di chi lo ha inflitto: l'Amore stesso.

Il medievale che canta lo Stabat Mater si pone accanto a Maria sotto la Croce e chiede di "stare" con lei, di "piangere" con lei, di essere "ferito" dalle stesse piaghe. È la stessa sete di condivisione: non fuggire il patire, ma abitarlo, perché lì si manifesta l'intimità più grande. Così, il nostro inno proclama: "meglio la morte che il disonore", perché il disonore è rompere l'alleanza dell'amore, mentre il dolore, anche atroce, diventa via di comunione.

Agostino, nelle sue Confessioni, ammoniva che l'amore disordinato genera rovina, ma l'amore retto – l'ordo amoris – trasfigura perfino il dolore. È la logica che sorregge il nostro testo: il dolore in sé è nulla, "parva vis doloris"; ciò che conta è a chi esso è ordinato. Se è rivolto a Dio, o all'amico, o all'amato, allora l'amore diventa più grande della morte stessa.

🔎 In questa rete di rimandi – Ignazio, Bernardo, lo Stabat Mater, Agostino, Matteo – si comprende come il testo non sia un'isolata esaltazione del martirio o del sacrificio, ma un compendio poetico di tutta la mistica cristiana medievale: l'idea che l'amore, quando è vero, cresce nel dolore, e nel dolore si fa più forte, più alto, più invincibile.

Se i Padri della Chiesa dicevano con Agostino che "chi comprende Dio, non è Dio che ha compreso", e se i mistici latini enumeravano torture e supplizi come pegni d'amore, la poesia volgare medievale non restò indietro. Le laude di Jacopone da Todi, ad esempio, portano spesso lo stesso impeto paradossale, con la povertà o la sofferenza come pene trasfigurate: non più condanna, ma dolcezza; non più vergogna, ma gloria. È la logica dell'amore che vince la logica del mondo.

E ancora, nello Stabat Mater, la lingua latina stessa si fa canto popolare, ripetitivo, ritmato come una lauda: "Fac me vere tecum flere, Crucifixo condolere" (Fammi piangere veramente con te, e addolorarmi per il Crocifisso). È lo stesso desiderio di patire insieme, di ferirsi d'amore. La ripetizione, come nel nostro inno, ha la forza di un martello che batte sul cuore.

Anche Dante, nel Paradiso, conosce la dolcezza del dolore e la vertigine dell'amore che cresce più lo si contempla: "Trasumanar significar per verba / non si poria" (Par. I, 70-71): non è possibile spiegare a parole il processo di superamento della condizione umana per avvicinarsi a quella divina. Lì non sono torture corporali, ma l'ardore di un'anima che brucia: ed è lo stesso movimento che troviamo nel verso "maior vis amoris est" (più grande è la forza dell'amore).

Persino nei laudari umbri e toscani, anonimi, riaffiora questa sete di piaga e di croce: "Voglio piaghe, voglio doglie / per seguir lo mio Signore". Non c'è differenza sostanziale tra l'inno latino e questi canti: entrambi fanno del dolore il luogo della trasformazione, del desiderio una fiamma che nessuna minaccia può spegnere.

Ecco dunque che alla sapienza dei Padri, alla teologia scolastica, si affianca la voce dei poeti e dei cantori popolari: Jacopone, i laudari, i mistici volgari. Non due mondi separati, ma un'unica corrente che scorre, dall'aula conventuale alla piazza, dalla sentenza dotta al canto corale. Sempre la stessa verità: il dolore, quando è trasfigurato dall'amore, diventa dolcezza, diventa poesia.

Siamo nel cuore della cultura medievale: la teologia dei Padri che dice – "chi comprende Dio, non è Dio che ha compreso" (Agostino) – trova in questo inno la forma viva della poesia. I mistici affermano che il dolore, se amato, illumina; i poeti volgari rispondono con canto, ferite e parole semplici, ma potentissime. E questa sete di martirio è proprio lo spazio dove la dottrina diventa canzone, dove la fede sfida il dolore, e l'anima canta la sua speranza.

💬 «Voi lo sentite soffrire codesto uomo, lo vedete dibattersi sotto i tormenti, e pur chiedere che essi seguitino, e crescano; e ripetere sempre, ritornello sublime, che la forza dell'amore supera tutto. (...) Per noi che nell'arte cerchiamo il vero, e che vogliamo l'arte espressione di un sentimento reale e profondo; per noi questa poesia ha del vero e del bello» (Adolfo Bartoli).

«Par di vedersi muovere dinanzi agli occhi una forma vivente, che si dispiega nell'aria» (Benedetto Croce).

Fonti dei testi

- Bartoli, Adolfo. Storia della letteratura italiana, I. Firenze, Sansoni, 1878.

- Croce, Benedetto. Poesia antica e moderna: interpretazioni. Bari, Laterza, 1950.

- Poeti del Duecento. Milano-Napoli, Ricciardi, 1960.

- Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum Editio. Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1979.