Il medico della peste:

custode di paure

l medico della peste è una figura emblematica e controversa della storia europea, attiva soprattutto durante le devastanti epidemie di peste dal XIV al XVII secolo. Questa figura è associata a un abbigliamento iconico, simbolo sia di protezione contro il contagio sia di una concezione medica ancora imperfetta basata sulla teoria dei miasmi. ✦

l medico della peste è una figura emblematica e controversa della storia europea, attiva soprattutto durante le devastanti epidemie di peste dal XIV al XVII secolo. Questa figura è associata a un abbigliamento iconico, simbolo sia di protezione contro il contagio sia di una concezione medica ancora imperfetta basata sulla teoria dei miasmi. ✦

Sommario

- Aspetto e abbigliamento

- Ambiti di operatività

- Cure adottate e protocolli sanitari

- Titoli di studio e competenze

- Compiti specifici

- Teorie mediche dell'epoca

- Principali epidemie del Seicento

- Simbolismo e cultura

- Rappresentazioni moderne

- Bibliografia

Aspetto e abbigliamento

L'abito del medico della peste è generalmente attribuito a Charles de Lorme (1584–1678), un medico francese che servì la corte reale di Luigi XIII. De Lorme progettò nel 1619 un abbigliamento protettivo specifico per i medici che si occupavano delle epidemie di peste. Questo abbigliamento includeva la maschera a becco d'uccello, il mantello cerato, guanti e cappello, e il bastone ligneo: elementi che combinavano funzionalità e simbolismo, riflettendo le conoscenze mediche dell'epoca.

- Maschera a becco

Era generalmente realizzata in cuoio o cartapesta rinforzata, materiali resistenti e facilmente modellabili.

Il becco era lungo circa 15 cm e riempito di erbe aromatiche, spezie, paglia e spugna imbevute d'aceto, e sostanze profumate come lavanda, rosmarino, canfora, cannella e chiodi di garofano.

La funzione era quella di filtrare l'aria per proteggere il medico dai "miasmi", ovvero i cattivi odori ritenuti responsabili della diffusione della malattia.

Gli occhi erano coperti da lenti di vetro.

- Mantello cerato

Lungo e impermeabile, fatto di tessuti impregnati di cera per evitare che i fluidi infetti venissero assorbiti.

- Guanti e cappello

I guanti e il cappello a tesa larga erano fatti di pelle o materiali resistenti, per proteggere ulteriormente il corpo del medico.

- Stecca lignea

Un bastone di legno leggero, robusto e maneggevole, in faggio o frassino, utilizzato per mantenere la distanza dai pazienti, sollevare vestiti, indicare oggetti o persino toccare le pustole senza contatto diretto.

Nel complesso, l'abbigliamento forniva una protezione limitata, creando una barriera fisica contro i fluidi corporei infetti, ma non impedendo la trasmissione del batterio Yersinia pestis, che avveniva principalmente tramite pulci infette, oltreché per contatto diretto.

Ambiti di operatività

I medici della peste operavano principalmente in:

- Case private: spesso visitavano i malati direttamente nelle loro abitazioni, cercando di curarli o certificando il decesso.

- Lazzaretti: strutture dedicate all'isolamento e alla cura dei malati di peste, dove il contagio era molto diffuso.

- Spazi pubblici: come piazze o strade, per monitorare la popolazione, effettuare controlli sanitari e imporre misure di quarantena.

- Cimiteri: per supervisionare la gestione delle sepolture durante le epidemie.

Cure adottate e protocolli sanitari

Le cure adottate dai medici della peste erano rudimentali e spesso inefficaci, ma riflettevano i limiti delle conoscenze mediche dell'epoca. Tra i metodi principali si ricordano:

- Salassi e purghe: basati sulla teoria degli umori, si credeva che rimuovendo il "sangue cattivo" o riequilibrando i fluidi corporei si potesse migliorare la salute del paziente.

- Applicazione di unguenti: unguenti a base di erbe come aglio, cipolla e resina venivano utilizzati per trattare i bubboni, nella speranza di ridurre l'infezione.

- Incisioni sui bubboni: i medici praticavano tagli sulle pustole per drenare il pus, anche se questo spesso peggiorava la condizione del paziente a causa di infezioni secondarie.

- Fumigazione: ambienti e vestiti venivano esposti a fumi di erbe aromatiche o incenso per "purificare" l'aria dai miasmi.

- Consigli dietetici: ai pazienti venivano raccomandate diete leggere, a base di alimenti facilmente digeribili, per "fortificare" il corpo contro la malattia.

Inoltre, le autorità locali adottavano protocolli sanitari per contenere l'epidemia:

- Quarantene: i malati e i sospetti venivano isolati in case o strutture apposite, spesso sotto stretta sorveglianza.

- Cordoni sanitari: le città istituivano blocchi per impedire il movimento di persone infette.

- Disinfezione pubblica: le strade erano ripulite dai rifiuti organici, e si bruciavano vestiti e oggetti appartenuti ai malati.

Titoli di studio e competenze

I medici della peste spesso non erano tra i più qualificati del panorama medico dell'epoca. Le loro competenze e titoli variavano notevolmente:

- Medici formati: alcuni avevano studiato medicina in università europee come quelle di Padova, Bologna o Parigi. Questi professionisti avevano perciò una conoscenza teorica basata sui classici della medicina, come Galeno e Ippocrate, ma applicavano queste conoscenze con strumenti e tecniche rudimentali.

- Professionisti meno qualificati: spesso i medici della peste erano assunti da città o comunità disperate, e in molti casi si trattava di individui con formazione limitata o autodidatti.

- Ruolo specifico: più che guarire, la loro funzione era amministrativa e sanitaria: isolare i malati, compilare registri e consigliare misure preventive.

Nonostante il loro titolo di "medico", molti svolgevano un ruolo che combinava medicina, amministrazione pubblica e supporto psicologico.

Compiti specifici

Come detto, i medici della peste non erano solo curanti, ma spesso anche amministratori delle emergenze sanitarie. Tra le loro mansioni:

- Diagnosticare e curare i malati di peste (con metodi rudimentali).

- Tenere registri dei contagiati e dei morti.

- Isolare i malati per limitare il contagio.

- Effettuare autopsie per studiare la malattia.

Sebbene non disponiamo di statistiche precise sul numero di medici operanti o deceduti durante le epidemie di peste, è evidente che il personale sanitario dell'epoca affrontò sfide enormi, spesso a costo della propria vita, nel tentativo di combattere una malattia devastante con mezzi limitati.

Lo stesso dicasi dei numerosissimi volontari d'assistenza ai malati, quali studenti, nobildonne o parroci che si prodigavano negli ospedali o nei lazzaretti. Durante l'epidemia del 1630 a Milano, descritta dal Manzoni, molti religiosi e operatori sanitari persero la vita assistendo i malati.

Dove spiccò una più generale e più pronta e costante fedeltà ai doveri difficili della circostanza, fu negli ecclesiastici. Ai lazzeretti, nella città, non mancò mai la loro assistenza: dove si pativa, ce n'era; sempre si videro mescolati, confusi co' languenti, co' moribondi, languenti e moribondi qualche volta loro medesimi; ai soccorsi spirituali aggiungevano, per quanto potessero, i temporali; prestavano ogni servizio che richiedessero le circostanze. Più di sessanta parrochi, della città solamente, moriron di contagio: gli otto noni, all'incirca.

(I promessi sposi, Capitolo XXXII)

Teorie mediche dell'epoca

Nel XVII secolo, la comprensione medica delle malattie infettive era limitata e influenzata principalmente dalla teoria dei miasmi. Secondo questa teoria, il contagio avveniva attraverso l'aria corrotta o cattivi odori, piuttosto che tramite agenti patogeni invisibili. Questo spiega il ricorso a maschere con becco contenenti erbe aromatiche e spezie, come tentativo di filtrare e purificare l'aria inalata.

Alcuni medici, tuttavia, mostrarono intuizioni più avanzate. Michel de Nostredame (1503-1566), noto come Nostradamus, si distinse per i suoi approcci pratici e innovativi durante le epidemie di peste. Egli raccomandava:

- Pulizia delle strade: per ridurre i rifiuti organici e prevenire il degrado.

- Aria fresca e ventilazione: ritenute essenziali per migliorare la qualità dell'ambiente.

- Acqua pura e dieta semplice: misure igieniche che indirettamente rafforzavano il sistema immunitario.

- Sepoltura rapida dei cadaveri: una pratica che limitava la proliferazione di pestilenze.

Nonostante queste intuizioni, la medicina dell'epoca mancava ancora delle conoscenze microbiologiche necessarie per comprendere appieno la trasmissione di malattie come la peste. L'uso di erbe aromatiche e abiti cerati rappresentava quindi una risposta simbolica e parzialmente efficace alle paure della popolazione e alla limitata capacità scientifica del tempo.

Principali epidemie del Seicento

Secondo alcune analisi demografiche, le epidemie di peste del solo Seicento potrebbero aver causato, in Europa, tra i 5 e i 10 milioni di decessi. Le cifre variano a seconda delle fonti e delle aree geografiche, poiché molte registrazioni dell'epoca sono frammentarie o inesatte.

- Peste del 1629-1631 (Italia)

Conosciuta anche come la "Peste di Milano" descritta da Alessandro Manzoni ne I promessi sposi.

Si stima che nella sola Milano siano morte di peste bubbonica almeno 150.000 persone, e in Lombardia oltre un milione, ovvero il 25-30% della popolazione regionale.

- Epidemia del 1656-1657 (Spagna e Italia meridionale)

Napoli fu colpita in modo devastante, con circa 200.000 morti su una popolazione stimata di 450.000 abitanti; Roma ne contò circa 145.000.

- Peste del 1665-1666 (Inghilterra)

La Grande Peste di Londra causò circa 100.000 morti nella sola capitale, il 20% circa della popolazione cittadina.

- Peste di Vienna (1679)

Decimò la popolazione della città, causando circa 100.000 decessi.

La peste, a differenza di altre epidemie, tendeva a ridurre la popolazione locale in modo catastrofico, con tassi di mortalità che potevano superare il 50% nelle aree più colpite.

Simbolismo e cultura

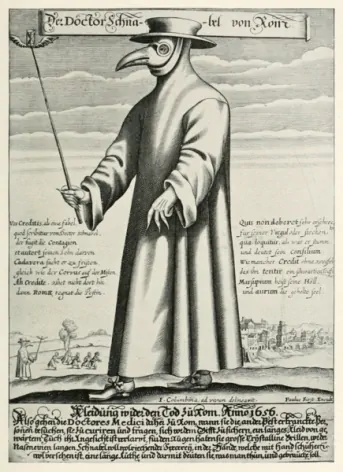

- "Der Doctor Schnabel von Rom"

Si tratta qui di una incisione satirica dal titolo Der Doctor Schnabel von Rom ("Il dottor Becco di Roma"),  pubblicata nel 1656 da Paul Fürst, incisore tedesco. Raffigura un medico della peste con la maschera a becco, e ne sottolinea l'aspetto grottesco e intimidatorio (con i fanciulli che se la danno a gambe). La satira mette in luce la paura e la superstizione legate alla peste, oltre a voler ironizzare sull'efficacia delle cure dell'epoca.

pubblicata nel 1656 da Paul Fürst, incisore tedesco. Raffigura un medico della peste con la maschera a becco, e ne sottolinea l'aspetto grottesco e intimidatorio (con i fanciulli che se la danno a gambe). La satira mette in luce la paura e la superstizione legate alla peste, oltre a voler ironizzare sull'efficacia delle cure dell'epoca.

L'incisione include una poesia che illustra ironicamente il suo aspetto e la sua funzione: mentre descrive in dettaglio l'abbigliamento del medico, il tono ironico mette in dubbio l'efficacia reale di tali precauzioni, ridicolizzandone l'apparente esagerazione e solennità.

«As may be seen on picture here,

«Come si può vedere nell'immagine qui,

In Rome the doctors do appear,

A Roma i dottori compaiono,

When to their patients they are called,

Quando vengono chiamati dai loro pazienti,

In places by the plague appalled,

Nei luoghi sconvolti dalla peste,

Their hats and cloaks, of fashion new,

I loro cappelli e mantelli, di foggia nuova,

Are made of oilcloth, dark of hue,

Sono fatti di cerata, scura nel colore,

Their caps with glasses are designed,

I loro cappucci sono dotati di occhiali,

Their bills with antidotes all lined,

I loro becchi riempiti di antidoti,

That foulsome air may do no harm,

Perché l'aria malsana non faccia danni,

Nor cause the doctor man alarm,

Né causi al medico timore,

The staff in hand must serve to show

Il bastone in mano serve a mostrare

Their noble trade where'er they go».

Il loro nobile mestiere ovunque vadano».

Il componimento riflette la percezione popolare del medico della peste come una figura allo stesso tempo grottesca e autorevole. Sebbene le loro pratiche fossero spesso inefficaci, i medici erano visti come simboli della lotta contro la malattia, anche se accompagnati da un alone di timore e scetticismo.

- Charles de Lorme

Charles de Lorme, oltre che per aver ideato il caratteristico costume del medico della peste è noto per esser stato medico personale di tre re francesi: Enrico IV, Luigi XIII e Luigi XIV, nonché di membri della famiglia Medici.

Un aneddoto interessante riguarda la sua promozione dell'uso dell'antimonio come rimedio medico. De Lorme prescriveva una preparazione a base di antimonio a pazienti illustri, sostenendo che avesse proprietà salutari e potesse prolungare la vita. Tra i suoi pazienti vi erano figure come il poeta Nicolas Boileau-Despréaux e il filosofo Daniel Huet, che vissero rispettivamente fino a 75 e 91 anni. De Lorme stesso raggiunse un'età per allora oltremodo avanzata, avvicinandosi ai cento anni.

Inoltre, de Lorme era noto per la sua passione per le terme e le cure termali. Sebbene avesse ereditato l'interesse del padre per la città termale di Bourbon-Lancy, promosse attivamente la località rivale di Bourbon-l'Archambault, contribuendo alla sua fama tra l'alta società europea.

Questi aspetti della sua vita ne evidenziano non solo le competenze mediche, ma anche l'influenza sulla cultura e sulla società del XVII secolo.

- Nostradamus medico della peste

Michel de Nostredame (Nostradamus), oltre che astrologo e scrittore, fu medico e farmacista attivo durante le epidemie di peste del Cinquecento in Francia. Studiò medicina presso l'Università di Montpellier, anche se ne fu espulso per aver praticato la farmacologia senza regolare licenza.

Negli anni della peste, visitava città e villaggi, fornendo cure ai pazienti e consigliando misure sanitarie, alcune innovative per l'epoca, come la sepoltura rapida dei cadaveri, l'uso di aria fresca, la rimozione dei rifiuti e una dieta semplice.

Nostradamus preparava anche composti specifici, come i suoi "pastilli alla rosa", pillole aromatiche che riteneva efficaci nel rafforzare il cuore e proteggere dai miasmi. Questi rimedi erano apprezzati e diffusi anche dopo le sue attività sul campo.

La sua attenzione alla prevenzione e all'igiene lo distinse dai metodi tradizionali e contribuì alla sua reputazione, sebbene molte delle sue prescrizioni fossero ancora legate alla medicina pre-scientifica.

- Romanzi e racconti

La letteratura ha spesso esplorato il tema della peste, mettendo in luce sia l'impatto devastante dell'epidemia sulla società sia le risposte umane di fronte alla malattia.

Nel racconto "La peste a Bergamo" (1881), lo scrittore danese Jens Peter Jacobsen descrive la città lombarda colpita dalla peste, focalizzandosi sulle reazioni dei suoi abitanti. L'opera esplora la tensione tra fede religiosa e desiderio di libertà personale, evidenziando come l'epidemia metta alla prova le convinzioni e i valori della comunità. Jacobsen, noto per il suo stile simbolista e per l'analisi psicologica dei personaggi, offre una riflessione profonda sulla fragilità umana di fronte alle calamità.

Alessandro Manzoni dedica ampio spazio alla descrizione della peste che colpì Milano nel 1630 nei capitoli XXXI e XXXII de "I promessi sposi", nonché nel saggio storico "Storia della colonna infame". Attraverso una narrazione dettagliata, egli illustra l'inefficienza delle autorità nel gestire l'epidemia e l'ignoranza popolare, mettendo in luce le superstizioni e le false credenze dell'epoca. La figura del medico della peste emerge come simbolo dell'impotenza della scienza medica di fronte alla malattia, mentre l'autore sottolinea l'importanza della fede e della provvidenza divina nel superare le avversità.

Queste opere letterarie offrono una prospettiva storica e culturale sulla figura del medico della peste e sulle cure adottate durante le epidemie, evidenziando le sfide affrontate dalla società e le diverse interpretazioni del ruolo della medicina e della religione in tempi di crisi.

- Carnevale di Venezia

La maschera del medico della peste divenne alla lunga una delle maschere tradizionali del Carnevale di Venezia, simbolo del fascino macabro di questa figura storica. Con il suo caratteristico becco lungo e le lenti sugli occhi, incarna un dualismo unico, da un lato rappresentando la morte e il contagio, dall'altro diventando un mezzo per esorcizzare le paure collettive attraverso il gioco e la teatralità.

Nel contesto del Carnevale, la maschera del medico della peste perdette il suo originario significato di protezione medica e si trasformò in elemento di mistero e dramma, evocando l'immaginario gotico e il rapporto ambivalente con la mortalità. Indossare questa maschera durante le celebrazioni divenne un modo per confrontarsi con la paura della morte in un'atmosfera di festa e ironia, esorcizzandola tramite la distanza storica e il travestimento.

La sua popolarità nelle rappresentazioni carnevalesche riflette anche l'attrazione per l'estetica macabra e l'iconografia storica, confermandola come una delle figure più affascinanti e riconoscibili del folclore veneziano.

Rappresentazioni moderne

Oggi, la figura del medico della peste è un'icona nella cultura popolare, simbolo di paura, morte e mistero.  Viene spesso utilizzata in film, libri, videogiochi e opere artistiche per evocare atmosfere gotiche o apocalittiche. La sua maschera, con l'inquietante becco e gli occhi coperti da lenti scure, funge da memento mori, un richiamo alla fragilità della vita e alla costante presenza della morte.

Viene spesso utilizzata in film, libri, videogiochi e opere artistiche per evocare atmosfere gotiche o apocalittiche. La sua maschera, con l'inquietante becco e gli occhi coperti da lenti scure, funge da memento mori, un richiamo alla fragilità della vita e alla costante presenza della morte.

La sua funzione esorcizzante risiede nella capacità di trasformare la paura in una figura concreta e controllabile: il medico della peste diventa una personificazione della malattia stessa, un intermediario tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Questo aspetto lo ha reso un simbolo potente, capace di incanalare il terrore collettivo in un'immagine ritualizzata e quasi protettiva.

Nell'arte contemporanea, il medico della peste è spesso utilizzato come simbolo per affrontare temi universali quali la paura della morte, le pandemie e l'isolamento, dando vita ad opere che muovono alla contemplazione e alla riflessione sul rapporto tra l'uomo e la mortalità.

- Gérard Basiletti (n. 1957), pittore francese, ha realizzato nel 2004 un'opera intitolata "Il medico della peste". Il dipinto raffigura il medico con dettagli accurati, inserendolo in un contesto che richiama l'epoca delle grandi epidemie. L'opera esplora il tema della paura collettiva e della lotta contro l'ignoto, utilizzando tonalità scure per enfatizzare l'atmosfera cupa e misteriosa.

- Nicole Vishnevetska (n. 1994), artista ucraina, ha creato opere che reinterpretano la figura del medico della peste in chiave moderna. Le sue rappresentazioni combinano elementi storici con influenze gotiche e surreali, esplorando temi come la mortalità e la fragilità umana. La sua arte è caratterizzata da un uso drammatico della luce e da una palette cromatica che accentua il contrasto tra vita e morte.

Nel tempo, per l'appunto, la figura del medico della peste ha assunto un significato più ampio, legato non solo alla storia di quelle epidemie, ma all'idea più generale della resilienza umana di fronte alle catastrofi. Oggi è un emblema che unisce il fascino macabro della morte con la speranza stessa implicita nella lotta contro di essa.

Bibliografia

- Crisciani, Chiara, et al. Tractatus predicandus in ciuitate pestilenciata. 2024, Università di Bologna. # Studio di predicazioni medievali, con riferimento alle misure sanitarie e religiose durante le epidemie di peste. Utile per comprendere il ruolo ideologico e morale del medico della peste.

LINK (Accessed 30 Dec. 2024) - Falcone, Carlo. "Dal monatto al medico: figure della pandemia ieri e oggi". International Journal of Palaeomedicine, vol. 1, 2024. # Esamina il passaggio dal medico della peste a figure mediche contemporanee, con un confronto sulle misure sanitarie. Rilevante per il tema storico-sociale.

- Ghirardelli, Lorenzo. Il memorando contagio seguito in Bergamo l'anno 1630. Archivio storico di Bergamo, 1630. # Cronaca storica essenziale. Offre dettagli sulle strategie di contenimento adottate a Bergamo nel 1630, incluso il ruolo del medico della peste e delle autorità sanitarie.

- Lampugnano, Agostino. La pestilenza seguita in Milano l'anno 1630. Biblioteca Ambrosiana, 1630. # Un altro riferimento di grande importanza che descrive misure sanitarie simili a quelle adottate a Bergamo. Mostra il coordinamento tra diverse città italiane durante le epidemie.

- Maggioni, Giovanni Pietro. Tractatus contra pestem. Venezia, 1625. # Trattato medico che descrive le pratiche di prevenzione della peste, con consigli specifici per i medici impegnati sul campo. Testo basilare per comprendere le conoscenze mediche dell'epoca.

- Manget, Jean-Jacques. Traité de la Peste, recueilli des Auteurs les plus Célèbres Anciens et Modernes, où l'on voit les différentes Sentimens qu'ils ont eus sur cette Maladie, & les meilleures Méthodes pour s'en préserver, & pour la guérir. Genève, Jean Herman Widerhold, 1721. # Importante testimonianza del noto medico e storico svizzero sulle conoscenze mediche dell'epoca, nonché sulle credenze e pratiche adottate per fronteggiare una delle più devastanti epidemie della storia.

- Martina, P.A., et al. "Alcune ricette per le arti: rimedi contro la peste". PLUTEUS, 2024. # Analisi di rimedi e ricettari dell'epoca (l'ultima sezione è dedicata a rimedi contro la peste). Interessante dal punto di vista della farmacologia storica.

LINK (Accessed 30 Dec. 2024) - Nostradamus, Michel de. Traité des Fardements et Confitures. Lyon, Jean de Tournes, 1552. # Questo trattato, noto principalmente come ricettario di cosmetici e confetture, contiene anche raccomandazioni igieniche rilevanti per la prevenzione delle malattie, inclusa la peste. Offre una visione unica della medicina rinascimentale, evidenziando un approccio pratico e domestico alla salute.

LINK (Accessed 30 Dec. 2024) - Porter, Roy. The Greatest Benefit to Mankind: A Medical History of Humanity. New York, W.W. Norton & Company, 1997. # Questo volume rappresenta una panoramica completa della storia della medicina, includendo l'analisi delle epidemie di peste e delle figure mediche associate. Utile per contestualizzare il ruolo del medico della peste nel panorama più ampio della storia medica.

- Rosen, George. A History of Public Health. Expanded Edition, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1993. # Studio fondamentale sullo sviluppo della sanità pubblica, con un'attenzione particolare alle misure adottate durante le grandi epidemie. Include riferimenti specifici alle pratiche sanitarie medievali e rinascimentali per il controllo della peste.

- Settala, Ludovico. Trattato di peste. Milano, 1630. # Un testo classico sulle misure di contenimento della peste, spesso citato come base per i protocolli seguiti da medici e autorità. Offre un quadro dettagliato di interventi medici e igienici ed è una delle fonti più autorevoli per analizzare il ruolo del medico della peste e le misure sanitarie adottate durante le epidemie.

- Soares da Silva, Davide. Le epidemie di peste (tra '500 e '600) e lo sviluppo della scritturalità in Sicilia. Magisterarbeit, Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften, Ludwig-Maximilians-Universität München, 2009. #

Questa tesi esplora l'impatto delle epidemie di peste del Cinque e Seicento in Sicilia, con un focus specifico sulla documentazione scritta prodotta durante l'era spagnola. L'autore analizza testi giuridici, letterari e linguistici. Utile per contestualizzare il ruolo della documentazione durante le epidemie e per approfondire l'aspetto linguistico-culturale.

LINK (Accessed 30 Dec. 2024) - Tonti, Francesco. De peste et eius curatione. Bologna, 1629. # Un manuale dedicato ai medici della peste, con istruzioni su come prevenire il contagio personale e curare i malati. Essenziale per capire il lavoro sul campo dei medici.

- Ziegler, Philip. The Black Death. London, Penguin Books, 1969. # Uno dei testi classici sull'epidemia di peste nera, che descrive non solo l'impatto della malattia ma anche il ruolo svolto dai medici della peste e dalle autorità sanitarie dell'epoca. Fondamentale per una comprensione storica e sociologica dell'evento.