Quando il cielo sparì

dalla «città dei salici»

nel racconto di Virgilio Lilli

l primo istante dell'esplosione atomica su Hiroshima fu un lampeggiamento di luce abbagliante: il lampo divenne rosa, poi bianco, poi blu. Parve che un'immensa lampadina di magnesio fosse scoppiata sulla «città dei salici». Migliaia di persone rimasero incenerite dove erano, senza aver visto nulla. Il centro di Hiroshima divenne un forno gigantesco: un'ondata di calore liquefece le tegole delle case, fuse cristalli di quarzo, annientò le persone in modo tale che la loro ombra (solo l'ombra) rimase stampata nell'asfalto delle strade o sui muri di pietra. Poi si alzò un vento di 1500 chilometri l'ora: divamparono migliaia di incendi e la città si trasformò in un braciere. Intanto, la nube a forma di fungo si innalzava fino a 9000 metri da terra, e dal cielo cominciò a cadere la pioggia nera: goccioloni grossi come palline di vetro, color inchiostro. Erano le ore 8:15 del lunedì 6 agosto 1945, giorno dell'apocalisse. La bomba, centrata con esattezza, aveva sprigionato, nel punto di esplosione, una temperatura di 60 milioni di gradi di calore (dieci volte quella della superficie del Sole). Il cielo era sparito da Hiroshima, e con esso erano sparite (o lo sarebbero entro l'anno) centoquarantamila anime. Altre settantamila se le sarebbe prese l'ordigno che tre giorni dopo, il 9 agosto, devastò Nagasaki. ✦

l primo istante dell'esplosione atomica su Hiroshima fu un lampeggiamento di luce abbagliante: il lampo divenne rosa, poi bianco, poi blu. Parve che un'immensa lampadina di magnesio fosse scoppiata sulla «città dei salici». Migliaia di persone rimasero incenerite dove erano, senza aver visto nulla. Il centro di Hiroshima divenne un forno gigantesco: un'ondata di calore liquefece le tegole delle case, fuse cristalli di quarzo, annientò le persone in modo tale che la loro ombra (solo l'ombra) rimase stampata nell'asfalto delle strade o sui muri di pietra. Poi si alzò un vento di 1500 chilometri l'ora: divamparono migliaia di incendi e la città si trasformò in un braciere. Intanto, la nube a forma di fungo si innalzava fino a 9000 metri da terra, e dal cielo cominciò a cadere la pioggia nera: goccioloni grossi come palline di vetro, color inchiostro. Erano le ore 8:15 del lunedì 6 agosto 1945, giorno dell'apocalisse. La bomba, centrata con esattezza, aveva sprigionato, nel punto di esplosione, una temperatura di 60 milioni di gradi di calore (dieci volte quella della superficie del Sole). Il cielo era sparito da Hiroshima, e con esso erano sparite (o lo sarebbero entro l'anno) centoquarantamila anime. Altre settantamila se le sarebbe prese l'ordigno che tre giorni dopo, il 9 agosto, devastò Nagasaki. ✦

Virgilio Lilli (1907–1976), prestigiosa firma del giornalismo italiano, in quegli anni inviato speciale per «La Stampa», «Il Tempo» e il «Corriere della Sera», fu tra i primi corrispondenti stranieri ad entrare in Hiroshima qualche anno dopo lo scoppio di Little Boy, la bomba all'uranio-235 da 16 chilotoni sganciata dal bombardiere americano B-29 Superfortress Enola Gay, e a documentare per i quotidiani italiani, attraverso le testimonianze raccolte tra la popolazione, gli eventi di quei tragici giorni d'estate.

Qui di seguito, riportiamo i tre paragrafi dedicati al bombardamento, così come ebbe modo di raccontarlo nel libro delle sue corrispondenze dalle strade di mezzo mondo, Penna vagabonda: giro del mondo in quattro tappe (SEI, 1953), sconvolgente documento di storie di sopravvivenza e di morte che rasentano il confine dell'indicibile. ✦ Le foto sono una nostra aggiunta.

![]()

Il bombardamento di Hiroshima

(di Virgilio Lilli)

1. Il racconto di una monaca

Ecco un racconto piuttosto interessante, ecco una paginetta di storia da tenere a mente. È un raccontino nel quale giace qualche centinaio di migliaia di morti, qualche centinaio di migliaia di mutilati, un raccontino che gronda sangue a fiumi, il raccontino di un fatto apocalittico. Al centro del raccontino brilla di luce folgorante l'atomo, la disintegrazione dell'atomo, questa conquista dell'umanità che potrebbe un giorno spedirci tutti in blocco nel Paese dal quale non si torna. È lo scoppio della bomba atomica narrato da una monaca, da una monachella, una di quelle monache dalle mani piccolissime e dalla voce d'argento fatta per recitare 'Dio ti salvi, Maria'. Una piccola gracile monaca italiana sulla cui cuffia nera, simbolo d'ogni mansuetudine, ha nientemeno deflagrato l'arma più terrificante della storia umana, la bomba di Hiroshima. Io trovai questa piccola monaca veneta a Hiroshima, essa mi 'disse tutto', con la sua voce gentile, mi disse come venne dal cielo la bomba, come scoppiò, quale luce aveva, come via via la città fu rapinata dal fuoco, come morirono gli abitanti di Hiroshima, gli alberi, le case di Hiroshima. Il suo nome religioso era Suor Marie Xavier, poiché essa apparteneva a un Ordine francese, l'Ordine di 'Maria Ausiliatrice delle anime del Purgatorio'. Ma il cognome italiano, secolare, era Saccardo Rasi.

Marie Xavier abitava in Giappone da dieci anni quando scoppiò la bomba atomica. Il convento di 'Maria Ausiliatrice' era stato fondato nel '35 a Hiroshima, sorgeva nel quartiere di Kusanochico a circa due miglia dal centro della città; nel '45, al momento dello scoppio della bomba, esso ospitava undici suore, nove delle quali francesi e tedesche, due delle quali italiane. Nella notte fra il 5 e il 6 agosto le undici suore non potevano dormire a causa dei continui allarmi. Gli americani bombardavano pesantemente le città circostanti, Kure, Iwakumi, Tokuyama e altre. Ma gli abitanti di Hiroshima non avevano eccessiva paura del 'B–San', che vuol dire il 'Signor B', cioè il B–29, la fortezza volante americana. S'era sparsa la voce che 'B–San' avrebbe risparmiato Hiroshima. II 'Signor B' passava spesso in grandi formazioni sulla città, le sirene cantavano, ma non accadeva niente. Tuttavia le suore, fra il 5 e il 6, trascorsero una nottataccia, si levavano, si consultavano, erano preoccupate della sorte del 'Santissimo' se mai il convento fosse andato a fuoco, avevano deciso di chiedere ai gesuiti tedeschi, il cui convento distava di poco dal loro, di consentir loro di portare il 'Santissimo' in una loro proprietà di campagna non lontana da Hiroshima.

Alle sette del mattino del giorno 6, Marie Xavier era intenta a rivedere della biancheria quando suonò l'allarme. Sospese il lavoro e si recò nel refettorio dove si trovava la radio; le sue compagne la seguirono. Era una giornata di sole scintillante, non una nuvola, faceva già caldo. Dopo dieci minuti la radio comunicò trattarsi di un solo apparecchio, probabilmente un ricognitore, non c'era quindi da preoccuparsi. Le suore temevano per il 'Santissimo', lo chiusero in un astuccio, lo portarono in giardino con un baule nel quale avevano chiuso un poco dei loro vestiti, tutte undici si misero a scavare una buca nella quale misero il 'Santissimo' e il baule, i quali furono coperti da venticinque centimetri di terra, poiché le suore non avevano la forza di scavare più a fondo. Alle sette e trentacinque suonò il cessato allarme: le suore, che erano rientrate nel convento, ne uscirono per l'ora della meditazione, si sparsero per il giardino, passeggiando lentamente con i libri di preghiere; e calpestavano lentamente l'erba del prato.

Alle ore sette e quaranta Marie Xavier levò gli occhi al cielo,

vide qualcosa galleggiarvi, un 'oggetto'  sostenuto da tre paracadute, pensò che anche quel giorno gli americani avessero gettato manifestini, si meravigliò che non fosse suonato l'allarme, riprese la sua lettura e la sua meditazione. Alle otto meno cinque il suo libro di preghiere si trasformò in una fiamma gialla nelle sue mani, la fiamma volò in alto come succhiata, le sue mani sanguinarono. Allo stesso momento credette d'essere divenuta cieca per una portentosa luce verdastra che 'scoppiò attorno'. (Ecco l'espressione: a Hiroshima non scoppiò una bomba, scoppiò una luce; la bomba fu uno scoppio di luce). Marie Xavier non poté mai spiegare bene come fosse quella luce, diceva semplicemente che non esistono parole per descriverla: dapprima verdognola, poi giallognola, poi rossa, 'qualcosa come il lampo al magnesio dei fotografi moltiplicato per miliardi e miliardi e miliardi di volte'. Frattanto un risucchio di vento aveva svuotato il convento, e la chiesa, dei pavimenti, dei mobili, di tutto, erano rimasti ritti i soli quattro muri; i letti, i tavoli, le sedie, gli altari tutto era stato aspirato dal cielo come il libro ch'essa aveva fra le mani, divenuto fiamma. Marie Xavier si ricordò d'avere visto venti minuti prima un 'oggetto' galleggiare in cielo sospeso a tre paracadute. Ella mi disse che la bomba, prima di scoppiare, stette venti minuti in cielo e che un Padre gesuita, scienziato, le spiegò poi che lo scoppio fu prodotto dall'azione dei raggi solari. (Lo stesso gesuita le disse che solo un ventesimo della bomba scoppiò; se tutti i ventesimi fossero entrati in azione, non una città intorno a Hiroshima sarebbe rimasta in piedi per un raggio di cinquanta chilometri).

sostenuto da tre paracadute, pensò che anche quel giorno gli americani avessero gettato manifestini, si meravigliò che non fosse suonato l'allarme, riprese la sua lettura e la sua meditazione. Alle otto meno cinque il suo libro di preghiere si trasformò in una fiamma gialla nelle sue mani, la fiamma volò in alto come succhiata, le sue mani sanguinarono. Allo stesso momento credette d'essere divenuta cieca per una portentosa luce verdastra che 'scoppiò attorno'. (Ecco l'espressione: a Hiroshima non scoppiò una bomba, scoppiò una luce; la bomba fu uno scoppio di luce). Marie Xavier non poté mai spiegare bene come fosse quella luce, diceva semplicemente che non esistono parole per descriverla: dapprima verdognola, poi giallognola, poi rossa, 'qualcosa come il lampo al magnesio dei fotografi moltiplicato per miliardi e miliardi e miliardi di volte'. Frattanto un risucchio di vento aveva svuotato il convento, e la chiesa, dei pavimenti, dei mobili, di tutto, erano rimasti ritti i soli quattro muri; i letti, i tavoli, le sedie, gli altari tutto era stato aspirato dal cielo come il libro ch'essa aveva fra le mani, divenuto fiamma. Marie Xavier si ricordò d'avere visto venti minuti prima un 'oggetto' galleggiare in cielo sospeso a tre paracadute. Ella mi disse che la bomba, prima di scoppiare, stette venti minuti in cielo e che un Padre gesuita, scienziato, le spiegò poi che lo scoppio fu prodotto dall'azione dei raggi solari. (Lo stesso gesuita le disse che solo un ventesimo della bomba scoppiò; se tutti i ventesimi fossero entrati in azione, non una città intorno a Hiroshima sarebbe rimasta in piedi per un raggio di cinquanta chilometri).

Marie Xavier non aveva una precisa nozione della sorte delle sue compagne al momento dello scoppio. Le parve che giacessero come morte in giardino (undici suore in un giardino, gittate al suolo, con quelle enormi sottane nere, in quella luce d'Apocalisse). Essa vide la scuola che distava duecento metri dal convento e che un minuto prima dal convento non era possibile vedere per le case frapposte fra i due fabbricati: non era più precisamente la scuola, era un enorme monte di bambini, cinquecento bambini morti in una frazione di secondo, bruciati, 'neri come castagne troppo arrostite'. Marie Xavier si mosse per il giardino senza aver nozione di quel che facesse, andò verso la grande vasca dove in un metro d'acqua le suore tenevano alcune decine di pesci rossi. La vasca era completamente asciutta, non una goccia d'acqua, i pesci giacevano al fondo, bruciati, neri, simili a tizzi di carbone. Intanto il cielo si era oscurato come fosse scesa la notte e una pesante nuvola di polvere bruna aveva coperto la città. Marie Xavier si meravigliava ancora, a distanza di anni, di non avere udito alcun rumore. (Una detonazione 'orribile' fu avvertita a dieci miglia da Hiroshima). Improvvisamente, quando le undici suore – parecchie delle quali facevano sangue – si furono radunate e già parlavano d'un miracolo della Vergine che le aveva salvate, 'scoppiò un'altra cosa'. Scoppiò un calore anch'esso 'portentoso', nella notte calata improvvisamente, fra il polverone che si faceva sempre più denso, sul terreno che pareva come divorato da un acido. Le suore cominciarono a sudare come fossero in una stufa, ebbero un solo bisogno: bere. Erano le otto e venti quando le mura del convento e della chiesa presero fuoco. In quello stesso momento Hiroshima, casa dietro casa, andava in fiamme. L'incendio divampò venti minuti dopo lo scoppio della bomba e allo stesso tempo un vento rovente cominciò a spazzare la città.

Le undici suore si avviarono al fiume Otagawa: pensavano di trovarvi ristoro alla sete e all'infernale calore immergendosi nell'acqua. Percorrere le strade in preda alle fiamme fu una grande fatica. Nel polverone e nel buio esse intravvedevano centinaia di persone giacere a terra combuste, mentre altre centinaia venivano via via 'arrostendosi' come pezzi di carne. Una folla di gente dai vestiti a brandelli e dai capelli sconvolti e inceneriti si avviava al fiume in silenzio, scarlatta di sangue, senza emettere un gemito. Marie Xavier dice di non avere udito un solo lamento da parte dei giapponesi feriti o moribondi. Qualcuno d'essi, spellato in tutto il corpo 'come un'arancia sbucciata', si limitava a dire sottovoce e inchinandosi cerimoniosamente: «Tasukete kure», 'per cortesia, aiuto'. Chi non era stato colpito aveva grande vergogna del suo privilegio e, sempre cerimoniosamente e sottovoce, diceva inchinandosi e sorridendo ai feriti: «Chiedo umilmente scusa d'essere stato risparmiato». Qualche 'pezzo di carne', a terra, mormorava con voce compìta, vergognosa di rivelare una debolezza di carattere: «Mizu, mizu», e cioè 'acqua, acqua'.

Le rive del fiume erano gremite di migliaia e migliaia di persone, quasi tutte mezzo bruciate. Marie Xavier mi disse che le rive del fiume erano un impasto di sangue e di brandelli di pelle 'simili a bucce d'arancia'. Grappoli d'uomini e donne s'erano immersi e si immergevano nella corrente, la corrente era rossa per i riflessi dell'incendio e forse per il sangue. Quasi tutte le persone immerse nel fiume morirono poco dopo per le irradiazioni dell'acqua. Vedendo le suore, alcuni moribondi dicevano: «Gesù Cristo». Marie Xavier battezzò al fiume cinque moribondi giapponesi nel giro di cinque minuti. Li battezzò con quella stessa acqua che probabilmente più tardi li uccise, con le sue mani arrossate di sangue. Così le suore stettero al fiume a soccorrere i feriti come potevano, mentre il vento rovente continuava a infuriare.

Alle dieci e mezzo il cielo si fece ancora più nero e improvvisamente cadde una pioggia violenta come per un uragano, malgrado dal mattino non ci fosse stata nuvola in cielo. Alle undici le suore tornarono al convento in cerca del 'Santissimo', facendosi strada a stento fra i morti e i detriti della catastrofe. Il convento (le sue mura cioè) bruciava ancora. Esse dissotterrarono affannosamente il 'Santissimo' e il baule. Li trovarono integri. Marie Xavier mi disse che tutto quel ch'era posto sia pure a venticinque centimetri sotto terra era rimasto intatto. Poi le undici suore presero la strada della montagna e andarono a portare il 'Santissimo' a Nagatsaka, dove era la casa di campagna dei Padri gesuiti tedeschi. Il superiore dei gesuiti da secolare era stato medico, nella casa di campagna fu installato un ospedale di fortuna, le suore e i Padri curarono come poterono centinaia di feriti. Dopo due-tre giorni dallo scoppio cominciò la diarrea. Gente che era rimasta miracolosamente illesa veniva assalita dalla diarrea e dal vomito, gran parte moriva entro ventiquattr'ore, parte – dopo tre giorni di diarrea e vomito – si ristabiliva completamente. Dopo dieci giorni Marie Xavier cominciò a perdere i capelli. Così le sue dieci compagne. Rimasero completamente calve, senza segno dei bulbi capillari: le loro teste erano simili alle loro guance. Le suore avevano 'terribile vergogna' d'essere divenute calve, nonostante la cuffia nascondesse la loro disgrazia. Un mese più tardi i capelli ricominciarono a crescere, e con grande generosità. Marie Xavier mi disse che molti malati di diarrea e vomito, guariti dopo tre giorni, in seguito morirono di tubercolosi tracheale. Per un anno Marie Xavier si sentì molto debole, 'come se avesse sempre l'influenza'. Essa aveva perduto gran parte dei globuli bianchi, un malessere indefinibile la tormentò senza sosta per mesi e mesi. Ora stava bene. Aveva il dorso delle mani coperto di piccole cicatrici rossastre.

Tre giorni dopo lo scoppio, Marie Xavier fece una scappatina al convento. Le fu molto difficile orientarsi, Hiroshima non c'era più. Alcuni tram andavano, le rotaie non eran state bruciate, né divelte. Dal convento distante cinque chilometri dalla costa, Marie Xavier vide il mare. Prima dello scoppio il mare non si poteva vedere poiché fra il convento e il mare era frapposta tutta la città. Marie Xavier guardò quali edifici erano rimasti in piedi, della intera città; erano gli edifici in cemento o mattoni: il Fukuya Building, la Sumitomo Bank, la Gevi Bank, il Chukogo Press Building, il Commercial Building e pochi altri. Da sotto le macerie, in taluni punti, si udivano ancora venire alcuni deboli appelli: «Per cortesia vi sarei grato se vi disturbaste a togliermi di sotto terra»; «Prego, se possibile un poco d'acqua». Marie Xavier dissotterrò un bambino di nove anni la cui voce chiedeva: «Tasukete kure», 'per cortesia aiuto'. Il bambino appena dissotterrato disse cortesemente: «Domo arigatò gosaimasu», e cioè 'grazie vivissime'. Quindi morì nelle braccia della suora. La prima casa ricostruita a Hiroshima fu quella delle undici suore. Il loro convento, voglio dire. La ricostruirono i soldati americani in quindici giorni, con tavole di legno. Le suore furono molto meravigliate della velocità con la quale i soldati americani ricostruirono il loro convento. Nel piccolo convento di legno le suore riportarono il 'Santissimo'. Marie Xavier mi disse che alcuni alberi del giardino i quali erano morti 'subito dopo il fatto', più tardi risuscitarono, misero fiori e foglie.

Marie Xavier aveva la madre che abitava a Padova, in via Luca Belludi 15: essa si chiamava Giuseppina Saccardo Rasi. Marie Xavier mi chiese di scrivere alla madre, quando io fossi tornato in Italia, ch'essa stava bene, che era felice in Cristo e che pregava per lei. Ma a quell'epoca io non sapevo quando sarei rientrato in Italia. Ero in partenza per la guerra di Cina. Allora, a chiusura dell'articolo sul bombardamento di Hiroshima per i miei giornali, misi queste parole: Se qualche lettore vuole scrivere alla madre di Suor Marie Xavier, lo faccia per mio conto; scriva: «Gentile signora, sua figlia Marie Xavier è stata visitata da un italiano a Hiroshima, sta bene, è felice in Cristo e prega per lei». Al mio ritorno in Italia, tanto e tanto tempo più tardi, seppi che la vecchia madre della monachella di Hiroshima aveva ricevuto centinaia di lettere che le avevano empito gli occhi di lacrime; e il cuore di tenerezza.

![]()

2. Un fotografo senza fortuna

Ora racconterò la storia di un fotografo disgraziato.

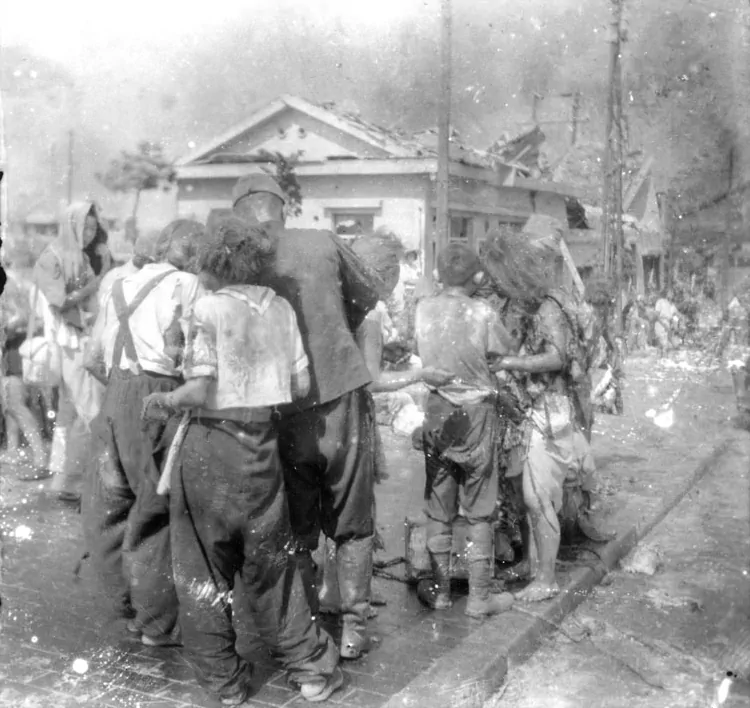

Questo fotografo era un omino di Hiroshima, un giapponese serio, compìto, vestito di scuro, all'europea, il quale ebbe il triste privilegio d'essere la sola persona al mondo che avesse fatto scattare l'obiettivo della sua macchina sulla apocalittica rovina della città, dalle strade della città, un minuto dopo la catastrofe della bomba atomica. (Era un omino 'storico', la sua macchina fotografica era una macchina assolutamente 'storica'). Si tratta del signor Yoshito Matsuchige, il reporter fotografico del Press Chukogu, giornale quotidiano di Hiroshima. Esistono due sole fotografie al mondo prese direttamente e immediatamente sul luogo del bombardamento atomico, due sole fotografie che abbiano fermato quell'attimo indicibile, con quel tetro mortifero polverone, con quella popolazione 'fracassata dalla luce', con quella gente a brandelli, dentro quel calore stellare, esposta a quelle radiazioni magiche, la stessa che poco tempo dopo morì arrostita misteriosamente, mormorando «Per cortesia, aiuto!». (Gli americani dopo mezz'ora dall'azione tornarono su Hiroshima in volo, fotografarono la gigantesca piaga dall'alto. Presero, diciamo così, fotografie 'storiche', ma in altro senso, in senso panoramico, in senso tecnico, nelle quali non compariva l'uomo con i suoi vestiti, con le sue viscere, con la sua doglia).

Le due sole vere fotografie della vera Hiroshima sono opera del signor Yoshito Matsuchige. Il signor Yoshito Matsuchige me le dette per il mio giornale, fotografie pubblicate in America una volta, mai pubblicate in Europa. Il signor Yoshito Matsuchige me le donò nonostante io gli avessi offerto una somma. Egli mi disse che il dolore da lui sofferto per questa faccenda delle fotografie era troppo grande perché egli ne potesse trarre un guadagno. E regalandomele sussurrò: «Domo arigatò», che significa 'grazie infinite'; e si inchinò cerimoniosamente; e mi chiese scusa per soprappiù.

Il signor Yoshito Matsuchige, la mattina del 6 agosto 1945 (una mattina 'storica') si era levato presto. Doveva andare 'da qualche parte' con la sua macchina fotografica, – per la 'storia' una Mamiya Six –, una bellissima macchina giapponese, in verità, capace di rivaleggiare con le migliori macchine americane e perfino tedesche (per la 'storia' il numero di matricola della macchina era 263.224). La vita di Yoshito Matsuchige non correva poi così facile: egli aveva la moglie, tre bambini e i genitori a carico. Precisamente quella mattina egli andava in cerca di qualche buon soggetto che gli facesse guadagnare un extra. Alle sette e venti suonò l'allarme, ma Yoshito Matsuchige non gli dette importanza. Nessun giapponese di Hiroshima dava importanza agli allarmi, la popolazione, al contrario, non appena suonavano le sirene se ne andava in strada a guardare il cielo per ammirare il 'Signor B', vale a dire la fortezza volante americana. (Guardando il 'Signor B' i giapponesi pensavano inconsciamente di studiarne la forma e la struttura, per imprimersele in mente, 'per potere tentare di costruire qualcosa di simile', essendo essi portati irresistibilmente all'imitazione. È appunto perché gli abitanti di Hiroshima stavano per la strada ad ammirare il 'Signor B', prima, e l''oggetto appeso al paracadute', poi, che tanta parte della popolazione ebbe la faccia bruciata e divorata dallo scoppio luminoso).

Non capii bene cosa facesse Yoshito Matsuchige dal momento dell'allarme allo scoppio della bomba. Lo stesso interprete non riuscì a capirlo bene. Il fatto è che a un certo momento egli volò, volò in aria dentro una luce soprannaturale e andò a cadere 'da qualche parte'. I suoi vestiti erano a brani, i suoi capelli erano pregni di qualcosa come cenere. Attorno, tutto appariva cambiato. Egli ebbe la sensazione di essersi disfatto in una specie di grande scossa elettrica. Tuttavia ebbe la forza di rendersi conto che avrebbe trovato un buon soggetto per guadagnare qualche poco di soldi extra, strinse in pugno la sua Mamiya Six e, rizzatosi in piedi, malgrado atroci dolori in tutta la persona e un poco di sangue che gli usciva 'da qualche parte', si lanciò di corsa per le strade della città. Aveva gli occhi annegati nelle lacrime, le mani gli bruciavano e una forza simile alla trazione di una grossa corda lo attirava al suolo; ma egli andava.

La prima cosa che fotografò fu un'ombra. Egli fu meravigliato di constatare che, nonostante non ci fosse un filo di sole e il cielo si venisse facendo via via più buio, alcuni oggetti e uomini facessero ombra. Un uomo accosciato su un marciapiedi, ad esempio, faceva ombra come se stesse ritto: l'uomo era seduto, ma la sua ombra stava ritta sul muro, la medesima, con lo stesso cappello sul capo. Yoshito corse verso l'uomo, lo toccò, l'uomo crollò a terra alla maniera d'un sacco di stracci, poiché era morto, ma la sua ombra rimase sul muro, ritta, con quel medesimo cappello. Il muro (per la 'storia') era quello della Sumitomo Bank, e io stesso con i miei occhi ho visto quell'ombra: chi sa dove mai si trovava quell'uomo a tre anni di distanza dalla sua morte, ma l'ombra era lì, ritta, stampata sul muro. Era precisamente un'ombra, come scolpita sulla pietra. La luce atomica aveva fossilizzato le ombre in talune zone della città, alla maniera d'un marchio a fuoco; diciamo così 'pietrificazione delle ombre'.

Yoshito Matsuchige si mise a caccia d'ombre. Il parapetto del ponte sul fiume, lì vicino, non c'era più; era volato all'aria, ma c'era l'ombra del parapetto, l'ombra pietrificata sul selciato. Yoshito la fotografò. Era difficile fotografare. Yoshito apriva l'obiettivo, apriva, apriva sempre più, aumentava il tempo dell'esposizione, poiché la luce veniva sempre più divorata da una strana tenebrìa. Vide un uomo andare in fiamme a poco a poco come un pezzo di legno; e lo fotografò. Vide improvvisamente una casa accartocciarsi carbonizzata, senza segno di fuoco, e la fotografò. Vide alberi rimanere intatti in zone che fiammeggiavano, alberi come fossero di pietra, e li fotografò. Vide la gente che perdeva la pelle come perdesse la stoffa d'un vestito, brandelli di pelle larghi quattro dita, compatti, color arancio, e li fotografò. Vide persone sanguinolente inchinarsi cerimoniosamente l'una all'altra, in quelle atroci condizioni, e fotografò anche questo. Fotografò certi tranvai che erano rimasti intatti, – stranamente, – in mezzo alle strade martoriate, fotografò le fiamme, i feriti, i morti, e la silente processione di persone 'arrostite' che si avviavano al fiume. Non aveva più forze Yoshito, ora un vento rovente s'era messo a spazzare le strade, turbinoso, l'unica salvezza era l'acqua del fiume, ma egli sentiva di avere in pugno un soggetto eccellente, da vendere a buon prezzo, e continuò ad andare, a trascinarsi con la sua Mamiya Six n. 263.224. Finito il primo rullo di pellicola, per cambiarlo dovette buttarsi a terra, era esaurito, si aiutò con i denti, riuscì a cambiarlo, si alzò barcollando, avanzò contro la folla che cercava di uscire dal centro della città. Egli sentiva che doveva raggiungere i punti più interessanti, i punti più pericolosi. Aveva la sensazione che gli americani avessero cosparso Hiroshima di una specie di 'benzina elettrica' (gran parte della popolazione pensò a un bombardamento fatto con benzina ed elettricità). Si portò dove i crolli e il carnaio erano più intensi e fotografò, fotografò, vomitando, malgrado le forze gli venissero meno.

Aveva due rulli, 64 fotografie. Quand'ebbe scattato l'ultima posa, corse al giornale.  Il giornale bruciava, ma le mura avevano resistito. Il fuoco era scoppiato al quarto piano, misteriosamente. Trovò quindici impiegati gittati a terra, tre di essi morti (integri, ma morti), gli altri facendo chi più chi meno sangue, imbottiti di schegge di vetro. Il laboratorio fotografico, al quarto piano bruciava, così che Yoshito non poté sviluppare le sue foto. Non ho capito cosa facesse più tardi Yoshito. Né sono riuscito a sapere se sua moglie, i suoi figli, suo padre e sua madre fossero morti. Quando glielo feci domandare

dall'interprete, egli sorrise cortesemente e si inchinò con molto ossequio. Il fatto è che più tardi, sviluppate, le fotografie risultarono candide come neve, meno due. Yoshito non pianse, probabilmente rise e si inchinò cerimoniosamente davanti alla pellicola candida come neve. Ma l'interprete mi assicurò che egli fece 'qualche cosa come piangere dirottamente alla maniera dei bambini'. Un tale, vedendo le copie delle due uniche fotografie riuscite, qualche tempo dopo gliele chiese per mostrarle in famiglia. Arrivati gli americani, il tale vendette le fotografie al corrispondente di una celebre rivista di New York il quale – per la 'storia' – gliele pagò non so quante migliaia di dollari. Yoshito non ebbe un centesimo.

Il giornale bruciava, ma le mura avevano resistito. Il fuoco era scoppiato al quarto piano, misteriosamente. Trovò quindici impiegati gittati a terra, tre di essi morti (integri, ma morti), gli altri facendo chi più chi meno sangue, imbottiti di schegge di vetro. Il laboratorio fotografico, al quarto piano bruciava, così che Yoshito non poté sviluppare le sue foto. Non ho capito cosa facesse più tardi Yoshito. Né sono riuscito a sapere se sua moglie, i suoi figli, suo padre e sua madre fossero morti. Quando glielo feci domandare

dall'interprete, egli sorrise cortesemente e si inchinò con molto ossequio. Il fatto è che più tardi, sviluppate, le fotografie risultarono candide come neve, meno due. Yoshito non pianse, probabilmente rise e si inchinò cerimoniosamente davanti alla pellicola candida come neve. Ma l'interprete mi assicurò che egli fece 'qualche cosa come piangere dirottamente alla maniera dei bambini'. Un tale, vedendo le copie delle due uniche fotografie riuscite, qualche tempo dopo gliele chiese per mostrarle in famiglia. Arrivati gli americani, il tale vendette le fotografie al corrispondente di una celebre rivista di New York il quale – per la 'storia' – gliele pagò non so quante migliaia di dollari. Yoshito non ebbe un centesimo.

Ora ecco che cosa si vedeva nelle due fotografie*. Nelle due eroiche fotografie di  Yoshito, le due rarissime, sanguinosissime fotografie del più grande recente avvenimento del mondo, erano inquadrate più o meno le stesse persone. La prima fotografia mostrava la gente ritta in una strada della città, dentro il furore dell'esplosione, i vestiti a brandelli, i capelli scarmigliati, la carne sfatta 'come marmellata'. Era gente atomizzata, la quale guardava con sbalordimento l'erosione in azione sul proprio corpo. La seconda, presa qualche secondo dopo, mostrava la stessa gente, non più in piedi, parte accosciata al suolo priva di forze, parte morendo, taluno morto. Tutt'attorno le case di legno erano scomparse, solo una casa in muratura, per quanto piccina e fragile, era ancora in piedi. L'aria, nello sfondo, appariva come una gran macchia di inchiostro, le luci contrastate venivano dagli incendi. (Ebbi anche fotografie delle ombre pietrificate, prese qualche giorno dopo lo scoppio. Ma non da Yoshito. Yoshito, per la 'storia', il giorno della bomba atomica, non ebbe fortuna, e per lungo tempo la sola vista della macchina fotografica gli faceva così male al cuore ch'egli credeva di dover crollare a terra, morto).

Yoshito, le due rarissime, sanguinosissime fotografie del più grande recente avvenimento del mondo, erano inquadrate più o meno le stesse persone. La prima fotografia mostrava la gente ritta in una strada della città, dentro il furore dell'esplosione, i vestiti a brandelli, i capelli scarmigliati, la carne sfatta 'come marmellata'. Era gente atomizzata, la quale guardava con sbalordimento l'erosione in azione sul proprio corpo. La seconda, presa qualche secondo dopo, mostrava la stessa gente, non più in piedi, parte accosciata al suolo priva di forze, parte morendo, taluno morto. Tutt'attorno le case di legno erano scomparse, solo una casa in muratura, per quanto piccina e fragile, era ancora in piedi. L'aria, nello sfondo, appariva come una gran macchia di inchiostro, le luci contrastate venivano dagli incendi. (Ebbi anche fotografie delle ombre pietrificate, prese qualche giorno dopo lo scoppio. Ma non da Yoshito. Yoshito, per la 'storia', il giorno della bomba atomica, non ebbe fortuna, e per lungo tempo la sola vista della macchina fotografica gli faceva così male al cuore ch'egli credeva di dover crollare a terra, morto).

* L'ordine di successione dei due scatti di Yoshito Matsushige è inverso rispetto a quello indicato da Lilli (ndr).

![]()

3. Povero Kikkawa!

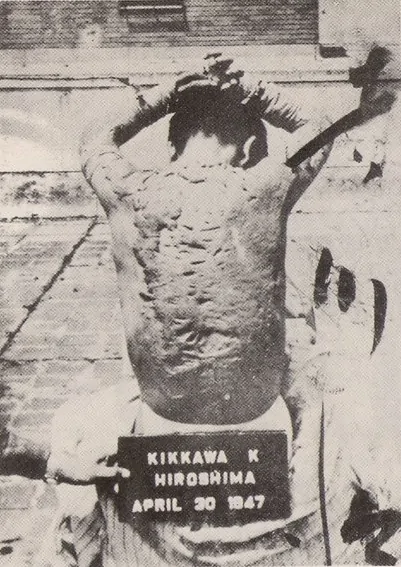

Ecco la sgradevole vita di Kikkawa all'ospedale della Croce Rossa di Hiroshima. La sua vita d'inferno.

Kikkawa è un uomo; aveva, quando lo conobbi, qualcosa come trent'anni, un viso di giovane 'bel giapponese', due occhi dalla pupilla di lacca, lo zigomo elegantemente ampio e capelli che sembravano un pezzo di legno di pianoforte. Chi di Kikkawa vedeva la sola testa si domandava: «Che cosa ha di straordinario, poi, questo Kikkawa?». Pure, qualsiasi viaggiatore arrivasse a Hiroshima, gli dicevano di andare a visitare Kikkawa se voleva 'farsi una idea' della bomba atomica.

Io andai a trovare Kikkawa verso le cinque del pomeriggio. Scendeva la sera sulla miseria della città, il sole arrossava le butterate carcasse dei buildings ritti sulla marea delle miserabili case di legno, un vento petulante spirava con tristezza, levava dalle strade una polvere odorosa di malinconia. Mi accompagnavano due soldati australiani della Sanità, due miei amici conosciuti da qualche parte. Andammo all'ospedale della Croce Rossa, massiccio e sporco come una grande galera, salimmo le scale in una penombra di cantina, incontrammo al quarto piano un cartello che diceva più o meno: «Commissione sanitaria alleata per gli studi sulla patologia atomica». Quindi percorremmo un corridoio assolutamente sudicio e ci fermammo a una porta sulla quale figurava altro cartello: «Kikkawa n. 1 A-bomb victim», e cioè: «Kikkawa vittima n. 1 della bomba atomica». Uno degli australiani aprì la porta e buttò la sua voce nella stanza dicendo con accento nasale: «Hello, boy!». Dalla stanza non venne risposta, noi entrammo e vedemmo Kikkawa.

Giaceva su un letticciolo militare sotto una coperta cachi, la testa poggiata su una sorta di trespolo di legno alto una quindicina di centimetri, non sembrava meravigliato della nostra visita, dava a vedere, al contrario, d'essere a nostra completa disposizione, quasi il suo dovere, – o forse addirittura il suo mestiere, – fosse quello di mostrarsi ai visitatori. La stanza era povera, gelida e mal spazzata, una stanza d'ospedale di quart'ordine in una città di quart'ordine. Gli australiani dissero ancora: «Hello, boy!» e Kikkawa fece un certo sorriso gentile: Yes, disse semplicemente. Noi ci avvicinammo al letto e cominciammo ad osservare Kikkawa così come si osserva un animale rarissimo in uno zoo di dietro i ferri della gabbia. Gli australiani dicevano lentamente: «Da tre anni, dal giorno dello scoppio, le bruciature atomiche lavorano sul corpo di Kikkawa. Il corpo di Kikkawa è come un orto sul quale nascono continuamente nuove insalate». Kikkawa non capiva una sola sillaba dell'inglese degli australiani e si limitava a dire: «Yes... Yes... Yes...».

Dopo qualche minuto Kikkawa ritenne giunto il momento di mostrare la rarità della sua 'malattia atomica', con gesto professionale rovesciò le coperte, sollevò la testa, con il braccio destro si spogliò rapidamente del kimono e d'una maglia biancastra, alla maniera d'un atleta che prima di salire sul trapezio si libera della vestaglia o dell'accappatoio. Noi tacevamo, io discretamente stordito da quel tetro spettacolo, gli australiani fieri di potermi offrire un documento d'eccezione, un 'documento veramente atomico'. Apparve così il corpo di Kikkawa, vittima numero uno della 'grandiosa ultima scoperta della scienza umana'.

Ed ecco che cosa presentava al pubblico la schiena di Kikkawa.  Presentava una specie di altorilievo rossastro plasticato da profondi solchi che si affondavano nei tessuti alla maniera delle cuciture nei materassi; presentava una mostruosa scultura di escrescenze coriacee che animavano una bizzarra geografia di tumori frastagliati i quali volta a volta prendevano la forma di carote di carne, di frittate di carne, di salsicce, di bistecche o addirittura di fiori di carne. Fra tumore e tumore si intravvedevano come dei ricami, e disegni a fuoco (pirografia), sempre di carne su carne. Quelle poco allegre deformità risultavano variamente colorate, dal violetto al giallo; osservandole con maggiore attenzione, ci si avvedeva ch'esse erano appiccicate al corpo come una suola può essere appiccicata alla tomaia della scarpa.

Presentava una specie di altorilievo rossastro plasticato da profondi solchi che si affondavano nei tessuti alla maniera delle cuciture nei materassi; presentava una mostruosa scultura di escrescenze coriacee che animavano una bizzarra geografia di tumori frastagliati i quali volta a volta prendevano la forma di carote di carne, di frittate di carne, di salsicce, di bistecche o addirittura di fiori di carne. Fra tumore e tumore si intravvedevano come dei ricami, e disegni a fuoco (pirografia), sempre di carne su carne. Quelle poco allegre deformità risultavano variamente colorate, dal violetto al giallo; osservandole con maggiore attenzione, ci si avvedeva ch'esse erano appiccicate al corpo come una suola può essere appiccicata alla tomaia della scarpa.

Via via che noi lo guardavamo, Kikkawa veniva ruotando il torso con mansuetudine per offrirci una comoda visione del suo malanno; e sorrideva cortesemente, e non si capiva davvero che cosa diavolo mai avesse da sorridere. Così sorridendo, ci mostrò il braccio sinistro, come ci presentasse un oggetto la cui vista potesse farci piacere. Era un braccio rattrappito, tempestato di imbottiture carnose, simili a piaghe raggelate, le quali obbligavano l'avambraccio e l'omero a un angolo acuto distorto in modo orribile. Qua e là splendevano ancora delle escoriazioni vive, vermiglie di sangue, altrove brillavano spesse croste argentee (forse spalmate d'una qualche argentea pomata). Al polso la mano si attaccava come un confuso grumo d'ossa, le dita arrotolate all'indietro, dure come pietre. D'altro canto il petto, l'addome, giù giù fino all'inguine, non apparivano in condizioni migliori.

I due soldati australiani mi segnalavano con intenzione quei mostruosi calli, toccandoli leggermente con la punta dell'indice; e dicevano: «Ecco, non è ancora guarito da una di queste faccende, che già un'altra entra in azione». Dicevano: «Una vitaccia, questo Kikkawa». Dicevano: «Sta qui da tre anni, non guarisce mai, è un bravo boy». Dicevano: «È una fortuna vedere Kikkawa, ci si fa una idea della bomba atomica». Kikkawa non capiva una sola parola e sorrideva. E i soldati dicevano: «È buddista, mica gliene importa niente».

Il fatto è che Kikkawa aveva l'aria di attendere la morte con molta compostezza, o forse si sentiva già morto. Il fatto è che l'orribile vita di Kikkawa consisteva da tre anni nell'esibire le 'macerie' del suo corpo non alla pietà, ma alla curiosità degli uomini. Il fatto è che Kikkawa non apparteneva più a se stesso, ai suoi pensieri, alle sue speranze, ai suoi sogni, ai suoi bisogni d'uomo (uomo giovane e anche bello); bensì alla bomba atomica. Kikkawa era un pezzo vivente del bombardamento di Hiroshima, una pagina dello 'storico evento'. Ad ogni ora della giornata, ad ogni ora della settimana, ad ogni mese dell'anno, gente straniera apriva la porta della povera stanza di Kikkawa per vedere la 'vittima numero 1'. Così Kikkawa marciava verso la morte, sotto gli occhi dei turisti della bomba atomica, Kikkawa, paesaggio umano raro, storico.

Sulla parete contro la quale era poggiato il letto, figurava una tabella esplicativa delle interessantissime, mostruose e rarissime sciagure di Kikkawa, e ricordava quei cartelli esplicativi posti sui ferri delle gabbie degli zoo o sui tronchi delle piante negli orti botanici. (Una tabella di cartone bianco con la fotografia del torso di Kikkawa e le didascalie in lingua inglese a chiarimento del genere di bruciature, di éscare, di piaghe eccetera. Sotto la tabella si leggevano queste parole: «Possa la sofferenza di questa giovane vita martoriata dalla bomba atomica evitare guerre per l'avvenire e stabilire una pace eterna nel mondo»).

Quando Kikkawa si fu rivestito dei suoi miserabili indumenti, e si fu coricato sotto la coperta cachi, ed ebbe appoggiato la bella testa sul trespolo di legno, sempre sorridendo 'servizievolmente', noi ci guardammo come a dire: «Ed ora?». Provavamo una insopportabile vergogna e la timidezza ci rendeva cinici. Gli australiani dissero: «Thank you, boy». Uno di essi ebbe la forza di carezzare la fronte di Kikkawa il quale disse con ossequio: «Thank you very much». (L'australiano che lo aveva accarezzato disse: «Ringrazia sempre tutti, non si capisce perché»). Così uscimmo dalla stanza.

Andavamo per le strade di Hiroshima nella sera. E uno dei due australiani diceva: «È un bravo boy». E l'altro australiano: «È un boy terribile, in ogni caso». «Fa una vitaccia, – diceva il primo, – visitato come un monumento». E il secondo: «Mica può durare tanto, mica può vivere tanto, ancora». Così dicevano quei due soldati australiani. Parlavano della grande miseria nella quale viveva, della stanza male spazzata, del trespolo di legno sotto la testa, eccetera. A questo punto io dissi quasi gridando: «Ma perché gli uomini invece di continuare a odiarsi e a minacciarsi la guerra, non dànno una casa da principe a questo Kikkawa? Perché non lo coprono d'oro e di fiori?».

(Da: Virgilio Lilli. Penna vagabonda: giro del mondo in quattro tappe. SEI, 1953, pp. 30-45)

"Sono il distruttore di mondi"

Quando l'umanità diede nome alle due bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki, scelse due appellativi tanto innocui quanto grotteschi: Little Boy e Fat Man. Ragazzino e Grassone – così furono battezzati, con umorismo sinistro, gli ordigni più devastanti mai concepiti fino ad allora.

È difficile non leggere in questa scelta una forma di macabro cinismo, una strategia simbolica con cui gli uomini – anche e soprattutto nei momenti più cupi della loro storia – tentano di addolcire il volto del male che sanno di portare con sé.

Dare un nome giocoso a ciò che è irreparabile, sdrammatizzare l'orrore con una smorfia linguistica, può servire a costruire distanza, a coprire con un velo di normalità l'abisso spalancato sotto i piedi.

Lo stesso meccanismo ha agito in altre circostanze altrettanto tragiche: basti pensare a nomi come Daisy Cutter, la “tagliamargherite”, per una bomba da oltre sei tonnellate usata nei conflitti in Vietnam e Afghanistan; oppure alla Mother of All Bombs, la “madre di tutte le bombe”, un'arma non nucleare talmente potente da sembrare una creatura mitologica, generatrice di fuoco e distruzione.

Talvolta, addirittura, le basi militari stesse sono state intitolate con beffarda ironia a concetti poco congrui con la loro funzione, come Camp Liberty o Camp Justice; mentre i nomi dati alle operazioni di guerra – Rolling Thunder, Enduring Freedom, Bodyguard – sembrano tratti da un vocabolario epico in cui le parole coprono il sangue con uno strato di retorica strategica.

Ma c'è un momento, uno solo, in cui l'ironia lascia il posto al gelo del pensiero tragico. È l'istante in cui J. Robert Oppenheimer, direttore scientifico del Progetto Manhattan, assiste all'esplosione della prima bomba atomica della storia, il 16 luglio 1945, nel deserto del New Mexico.

Il "Trinity test" è riuscito: un bagliore più chiaro del sole squarcia l'alba, e la sabbia si vetrifica sotto il calore di milioni di gradi. In quell'attimo, Oppenheimer non esulta, non grida, non gioisce. Semplicemente, ricorda. E nella sua mente risuona un verso del Bhagavadgītā, l'antico poema sacro dell'India: "Ora sono diventato Morte, il distruttore di mondi".

Non è una frase casuale. Oppenheimer conosce il Bhagavadgītā in sanscrito, e lo considera uno dei testi spirituali più alti mai scritti. In esso, alla vigilia della battaglia, il principe Arjuna, smarrito di fronte alla prospettiva di dover combattere contro i propri parenti, maestri e compagni d'infanzia, è sopraffatto dall'angoscia e dal dubbio morale. Il dio Krishna, allora, gli si manifesta e gli rivela la verità eterna del dharma, del dovere, della morte e della rinascita: che la morte fa parte dell'ordine eterno, e che il guerriero non è altro che uno strumento della volontà universale.

Nel far ciò, a un certo punto, Krishna assume la sua forma cosmica (Viśvarūpa): una visione immane e abbagliante del divino, che trascende ogni umana proporzione:

कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो

kālo'smi loka-kṣhaya-kṛit pravṛiddho

"Io sono il Tempo, distruttore dei mondi".

(Bhagavadgītā, XI.32)

In quell'istante, Arjuna vede la forma terrificante e sublime di Krishna, Tempo eterno e inarrestabile, divoratore di tutte le cose.

Krishna non dice “morte” (mṛityu), ma kāla, cioè il tempo che tutto divora: forza distruttiva e ineluttabile dell'universo, che agisce anche attraverso la guerra. E quando afferma "Io sono il Tempo, distruttore dei mondi", non giustifica la violenza, ma la inscrive in un disegno che supera la comprensione umana.

Allo stesso modo, Oppenheimer, nel momento in cui vede l'umanità entrare nell'era atomica, con quella frase, "I am become Death", dice forse di sentirsi anch'egli strumento di un destino più grande – ma pure profondamente responsabile di aver liberato, in nome della scienza, una forza che appartiene agli dèi e che nessun mortale dovrebbe controllare.

Non cita Krishna per esonerarsi dalla colpa, ma per riconoscere la vertigine morale di ciò che è accaduto. Non c'è più spazio per l'umorismo, nemmeno per il cinismo: c'è solo silenzio, luce bianca, e la consapevolezza che qualcosa si è rotto per sempre nella storia degli uomini. Da quel giorno, il mondo sa che può annientarsi da solo. E che i nomi, per quanto lievi, non alleggeriranno mai il peso del fuoco.

Che cos'è la fissione nucleare

Le due bombe sganciate su Hiroshima e Nagasaki, pur se diverse per materiale fissile (uranio-235  e plutonio-239) e per meccanismo di innesco, funzionavano entrambe mediante reazione di fissione nucleare.

e plutonio-239) e per meccanismo di innesco, funzionavano entrambe mediante reazione di fissione nucleare.

Anticamente, si credeva che l'atomo (dal greco atomos, che significa "indivisibile", "che non può essere tagliato"), fosse l'unità ultima e indivisibile della materia. Ma nel corso del Novecento, questa concezione venne superata grazie alle scoperte della fisica più recente: si comprese che l'atomo è a sua volta composto da particelle subatomiche – un nucleo centrale formato da protoni e neutroni, attorno al quale orbitano elettroni.

Nel 1938, a Berlino, gli scienziati Otto Hahn e Fritz Strassmann, proseguendo esperimenti avviati da Enrico Fermi, ottennero un risultato inatteso: riuscirono a fendere il nucleo di un atomo di uranio colpendolo con un neutrone. L'atomo si scisse in due nuclei più leggeri, liberando una grande quantità di energia e altri neutroni, che a loro volta potevano colpire nuovi nuclei: era stata scoperta la fissione nucleare a catena.

Questa reazione produce temperature di milioni di gradi e un'enorme liberazione di energia in un tempo infinitesimo. Le onde d'urto, l'aria incandescente e le radiazioni che ne derivano sono capaci di distruggere una città intera in pochi secondi.

A partire da questa scoperta, nel 1942, gli Stati Uniti diedero avvio al Progetto Manhattan, un colossale programma segreto di ricerca scientifica e militare per costruire la prima bomba atomica. A guidarlo fu il fisico J. Robert Oppenheimer insieme a figure come Enrico Fermi, Leo Szilard e Niels Bohr.

La bomba, The Gadget, venne testata con successo il 16 luglio 1945 ("Trinity test") nel deserto del New Mexico, US, e poche settimane dopo, il 6 agosto, sganciata su Hiroshima, causando la morte istantanea di decine di migliaia di persone.

Quella che fu presentata come una vittoria militare segnava, in realtà, l'ingresso definitivo dell'umanità nell'era nucleare.

La "Genbaku bungaku" – letteratura dell'atomica

Con l'espressione genbaku bungaku (letteratura della bomba atomica) si designa quell'insieme di opere poetiche, narrative e memorialistiche prodotte in Giappone a partire dal 1945, nate dall'esperienza diretta degli hibakusha (sopravvissuti all'atomica) o riflessa dei bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki.

Si tratta di una letteratura profondamente testimoniale, ma che va ben oltre la cronaca: essa elabora la memoria dell'evento attraverso una riflessione etica, esistenziale e storica, interrogando tanto il dolore delle vittime quanto le responsabilità collettive di una nazione che fu, nel contempo, aggressore e martire.

Autori come Tamiki Hara, Tōge Sankichi, Ōta Yōko, Hayashi Kyōko e Kurihara Sadako hanno espresso, ciascuno con voce distinta, la tensione tra l'orrore vissuto e il bisogno di dare forma umana e poetica all'indicibile. La genbaku bungaku è quindi una letteratura della sopravvivenza, della vergogna e della coscienza, e ha costituito per decenni il nucleo più tragico e incandescente della modernità giapponese.

La poesia "Quando diciamo Hiroshima" (Hiroshima to iu toki, 1972) è un componimento di estrema forza etica e politica. In poche righe, Kurihara Sadako, hibakusha, poetessa e saggista, nata e vissuta a Hiroshima, infrange il mito vittimario che, negli anni successivi al 1945, aveva spesso ridotto quella città a simbolo univoco di innocenza violata.

Con un gesto di lucidità dolorosa, l'autrice pone in sequenza la parola "Hiroshima" accanto a Pearl Harbor,  allo stupro di Nanchino, ai roghi di Manila: non per sminuire la tragedia atomica, ma per ricondurla alla sua verità storica totale, inserendola nella catena di orrori generati dal militarismo giapponese e dalla guerra di aggressione in Asia orientale.

allo stupro di Nanchino, ai roghi di Manila: non per sminuire la tragedia atomica, ma per ricondurla alla sua verità storica totale, inserendola nella catena di orrori generati dal militarismo giapponese e dalla guerra di aggressione in Asia orientale.

Il procedimento poetico è ellittico e fulmineo: ogni strofa è un accostamento di nomi e immagini che non spiega, ma accusa – e lo fa senza enfasi, nella nuda verità dei fatti. Hiroshima non è solo la città vittima: è il nome di un popolo che, prima di subire, ha anche offeso. La poesia, così, si fa strumento di coscienza critica, non di consolazione.

Nel suo tono secco e documentale, Kurihara Sadako rompe il silenzio complice della memoria selettiva. La sua Hiroshima non è simbolo di purezza violata, ma luogo della storia, e come tale esige verità, responsabilità, giustizia.

![]()

Kurihara Sadako (1913–2005) – Quando diciamo "Hiroshima"

(Traduzione dall'inglese)

Quando diciamo "Hiroshima",

forse che la gente risponda, dolcemente,

«Ah, Hiroshima»?

Diciamo "Hiroshima", e sentiamo "Pearl Harbor".

Diciamo "Hiroshima", e sentiamo "lo stupro di Nanchino".

Diciamo "Hiroshima", e sentiamo di donne e bambini a Manila

gettati nelle fosse, cosparsi di benzina

e bruciati vivi.

Diciamo "Hiroshima", e sentiamo echi di sangue e fuoco.

Diciamo "Hiroshima",

e non sentiamo, dolcemente,

«Ah, Hiroshima».

In coro, i morti dell'Asia e le sue masse senza voce

scagliano la collera

di tutte le vittime che abbiamo fatto.

Affinché possiamo dire "Hiroshima",

e sentire in risposta, dolcemente,

«Ah, Hiroshima»,

dobbiamo davvero deporre

le armi che avremmo dovuto deporre.

Dobbiamo smantellare tutte le basi straniere.

Fino a quel giorno, Hiroshima

resterà una città di crudeltà e di feroce malafede.

E noi saremo pària

che ardono ancora di radioattività residua.

Affinché possiamo dire "Hiroshima"

e sentire in risposta, dolcemente,

«Ah, Hiroshima»,

dobbiamo prima

lavare il sangue

dalle nostre mani.

–Maggio 1972

Dopo le atomiche su Hiroshima e Nagasaki, non furono soltanto i poeti e gli scrittori giapponesi a levare il loro canto – canto di ricordo, di lamento, di monito.

Tale fu lo sgomento che travolse tutti, tanto smisurata la tragedia, che la ferita inferta al Giappone fu da subito avvertita come ferita inferta all'umanità intera, alla carne viva del mondo, pur portando con sé la fine della guerra.

Tra le voci che non tacquero vi fu anche quella di Nazim Hikmet, grande poeta turco, che in versi di struggente purezza diede parola a una bambina uccisa a Hiroshima: una presenza che ancora bussa alle porte della coscienza umana.

![]()

Nazim Hikmet (1902–1963) – La bambina di Hiroshima

Apritemi sono io…

busso alla porta di tutte le scale

ma nessuno mi vede

perché i bambini morti nessuno riesce a vederli.

Sono di Hiroshima e là sono morta

tanti anni fa. Tanti anni passeranno.

Ne avevo sette, allora:

anche adesso ne ho sette perché i bambini morti non

diventano grandi.

Avevo dei lucidi capelli, il fuoco li ha strinati,

avevo dei begli occhi limpidi, il fuoco li ha fatti di vetro.

Un pugno di cenere, quella sono io

poi il vento ha disperso anche la cenere.

Apritemi; vi prego non per me

perché a me non occorre né il pane né il riso:

non chiedo neanche lo zucchero, io:

a un bambino bruciato come una foglia secca non serve.

Per piacere mettete una firma,

per favore, uomini di tutta la terra

firmate, vi prego, perché il fuoco non bruci i bambini

e possano sempre mangiare lo zucchero.

–1956

Fonti dei testi

- Lilli, Virgilio. Penna vagabonda: giro del mondo in quattro tappe. SEI, 1969.

- Black Eggs. Poems by Kurihara Sadako. Center for Japanese Studies, University of Michigan, 1994.

- Hikmet, Nazim. Poesie. Milano, Mondadori, 1960.

- Credits per le due immagini fotografiche di Yoshito Matsushige sul ponte Miyuki.

LINK (Accessed 10 Jul. 2025)

- Guarda pure: Hiroshima, le immagini sconosciute: QUI (Accessed 10 Jul. 2025).