L'arte vuole amanti, non critici senz'anima

ubblicato nel 1903, L'irrazionale nella letteratura di Giuseppe Fraccaroli (1849-1918) è uno di quei saggi che giungono a noi come voci profetiche, capaci di parlare oltre il proprio tempo. Grecista e filologo di vasta cultura, fra i maggiori e più noti della sua epoca, cattedratico e polemista severo ed arguto, Fraccaroli non si limita ad esercitare una critica della critica, ma tenta – con passione e lucidità – di restituire all'esperienza estetica il suo valore primario, immediato, viscerale. Il suo lavoro è, prima di tutto, una reazione: una protesta vibrante contro l'eccesso di razionalismo che, all'inizio del Novecento, minacciava di ridurre la letteratura a un campo sterile di esercitazioni tecniche. ✦

ubblicato nel 1903, L'irrazionale nella letteratura di Giuseppe Fraccaroli (1849-1918) è uno di quei saggi che giungono a noi come voci profetiche, capaci di parlare oltre il proprio tempo. Grecista e filologo di vasta cultura, fra i maggiori e più noti della sua epoca, cattedratico e polemista severo ed arguto, Fraccaroli non si limita ad esercitare una critica della critica, ma tenta – con passione e lucidità – di restituire all'esperienza estetica il suo valore primario, immediato, viscerale. Il suo lavoro è, prima di tutto, una reazione: una protesta vibrante contro l'eccesso di razionalismo che, all'inizio del Novecento, minacciava di ridurre la letteratura a un campo sterile di esercitazioni tecniche. ✦

1. Una voce fuori dal coro filologico

Il contesto nel quale si inserisce la riflessione di Fraccaroli è quello della filologia positivista, che, tra Otto e Novecento, domina incontrastata nelle accademie italiane. La scuola fiorentina, con figure come Girolamo Vitelli, Ettore Romagnoli e, più tardi, Giorgio Pasquali, rappresenta il vertice di questa tradizione: una filologia esatta, erudita, rigorosa, modellata sull'esempio tedesco. Lo studio letterario si configura come disciplina tecnico-scientifica, fondata sulla collazione dei manoscritti, l'identificazione delle fonti, l'esegesi grammaticale, la datazione dei testi.

In questo paradigma, il testo è un oggetto da sezionare, non da esperire. La lettura è esercizio analitico, non emozionale; l'autore è collocato nel suo tempo storico con precisione geometrica, ma spesso privato della sua vitalità creativa. La letteratura viene così filtrata attraverso una lente che privilegia la struttura sulla risonanza, la fonte sull'immaginazione, la cronologia sulla poesia. E l'interesse per la dimensione estetica, stilistica o psicologica dell'opera – là dove ancora sopravvive – è spesso tollerato più che valorizzato.

2. L'eretico tra i grammatici

Dentro questo scenario Fraccaroli si muove come un eretico. Ma un eretico consapevole, colto, internamente al campo che contesta. La sua formazione è quella del filologo; il suo lessico è quello degli studi classici. Eppure, la sua posizione si fa subito chiara: la critica razionale, dice, ottunde l'entusiasmo; la scienza può curare, ma non amare. L'arte, invece, ha bisogno d'amore. Ha bisogno di amanti, non di medici.

È una rivolta che ha il tono – e la forza – della polemica alta. Fraccaroli rifiuta la pretesa che la letteratura possa essere pienamente compresa con gli strumenti della sola ragione oggettivante. L'arte, per lui, nasce da un "magma confuso" e vitale, da un impulso irrazionale che precede la forma. E ogni tentativo di ricondurla esclusivamente a logiche filologiche rischia di estinguerne la fiamma. I critici della scuola storicista gli appaiono come "funzionari della parola": uomini che correggono, classificano, razionalizzano, ma che raramente leggono davvero – e quasi mai sentono. Emblematica, in questo senso, è la sua ironia verso lo studio del "digamma in Omero" o della "concubina di Titone": immagini scelte non a caso per rappresentare uno specialismo sterile, distante dalla vita dell'opera.

3. L'ostilità del mondo accademico

Non sorprende che le posizioni di Fraccaroli siano accolte con diffidenza dagli ambienti universitari dominanti. Gli si rimprovera un certo dilettantismo, il sospetto di una sensibilità troppo "artistica" per i criteri scientifici della filologia, e al contempo troppo "accademica" per entrare davvero nel mondo della creazione poetica. Rimane così in una posizione intermedia, scomoda, ma non per questo meno necessaria.

Egli paga il prezzo della sua libertà intellettuale: non si allinea con il metodo egemone, non si sottomette alla scuola storicista. È guardato con sospetto, anche da colleghi classicisti, che non vedono di buon occhio la sua insistenza sull'esperienza vissuta dell'opera, sul valore dell'intuizione, sull'insopprimibile tensione tra logos e pathos.

4. Un'idea viva di letteratura

Ma il cuore della sua polemica, e il nucleo fecondo del suo saggio, è pedagogico, non prettamente teorico. Fraccaroli avverte che, nella scuola come nell'università, si stanno formando critici, non lettori. Si insegna ad analizzare, non ad amare. Si trasmettono strumenti, ma non si accende il desiderio. La letteratura diventa forma senz'anima, materia da interrogare, non voce da ascoltare.

Contro questa deriva, egli invoca una visione etico-estetica dell'arte: l'opera non come oggetto di studio, ma come forza trasformatrice, esperienza emotiva e intellettuale, energia che plasma chi la incontra. L'arte, dice, non è un lusso né un passatempo colto: è una dimensione vitale. E se muore, se viene soffocata dalla critica, dalle norme, dagli apparati scolastici, allora muore anche qualcosa in noi.

In questo senso, la sua critica non è né nostalgia romantica né anarchia poetica. È un tentativo lucido e appassionato di restituire alla letteratura la sua funzione originaria: non solo istruire, ma ispirare; non solo significare, ma commuovere.

Testo e commento

Testo e commento

✦ Il testo del primo capitolo, qui di seguito integralmente riportato e corredato da commento e note nostre originali, è tratto da: Giuseppe Fraccaroli. L'irrazionale nella letteratura. Torino, Fratelli Bocca Editori, 1903. ✦ Le sottolineature e i titoli fuori testo sono nostri.

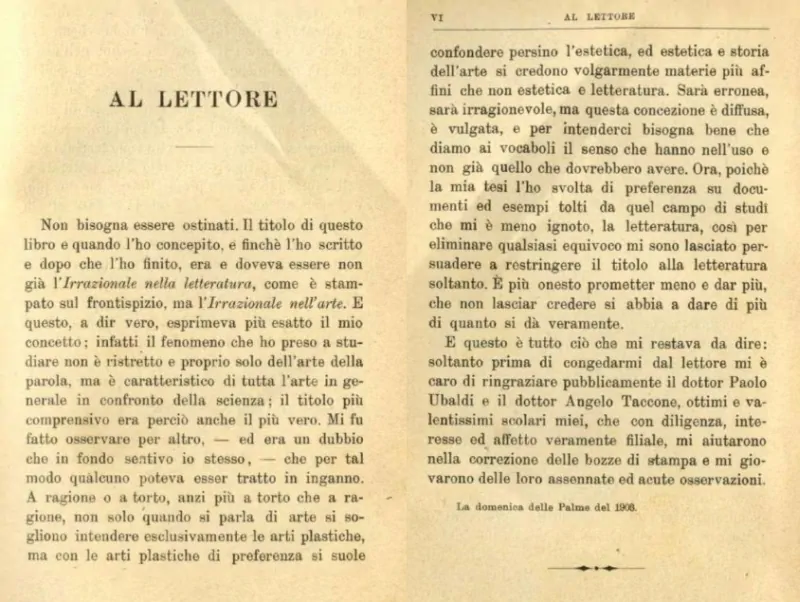

Fin dalle prime righe, nell'avvertenza al lettore, Fraccaroli mette in scena uno dei grandi nodi della modernità estetica: la discrepanza tra il linguaggio ideale e l'uso comune, tra il significato intrinseco di un concetto e la sua declinazione culturale, sociale, storica. La sua riflessione su cosa intendiamo davvero quando diciamo "arte" tocca un punto ancora oggi drammaticamente attuale: la riduzione del concetto di arte al dominio delle arti visive e decorative, con il corollario che la letteratura, pur appartenendo pienamente all'universo estetico, ne risulta frequentemente marginalizzata o assimilata a un sapere tecnico-linguistico.

Fraccaroli denuncia questa distorsione con toni controllati, quasi ironici, ma non per questo meno decisi. C'è, in questa avvertenza, un primo gesto di rottura epistemologica: il rifiuto di accettare l'identificazione – ormai codificata dal senso comune e dalle istituzioni culturali – fra estetica e arti plastiche. La sua è un'estetica che vuole rimettere in discussione i confini disciplinari, e già solo per questo è profondamente attuale.

Inoltre, la scelta di "restringere" il titolo (avrebbe dovuto essere L'irrazionale nell'arte) non è una concessione alla mediocrità, ma un gesto etico e retorico insieme: preferire una definizione più limitata, pur sapendo di star trattando un tema molto più vasto, è un atto di onestà intellettuale. Ed è anche una critica implicita a quei discorsi culturali che, al contrario, si ammantano di universalità mentre restano legati a codici specialistici escludenti.

L'intero passaggio mostra una consapevolezza metaletteraria che non è affatto scontata: Fraccaroli riflette non solo sull'oggetto della sua ricerca, ma anche sui limiti del linguaggio attraverso cui essa può essere comunicata. In altre parole, riflette sul fatto stesso di scrivere un saggio critico, e lo fa con quel tono diretto, calmo e insieme vibrante che lo rende straordinariamente moderno.

Quadro tematico

La critica come rischio per l'arte: un'indagine sulle derive dell'intellettualismo moderno

Nel primo capitolo del suo pamphlet lucido e affilato, il solo che leggeremo e commenteremo in questo articolo, Giuseppe Fraccaroli compone una vera e propria invettiva contro la riduzione scientista della letteratura a oggetto analitico, anatomizzato e dissezionato come se fosse un cadavere da tavolo settorio. Il titolo implicito del capitolo, che potrebbe suonare come Della malattia critica e della sopravvivenza dell'arte, prefigura i nodi fondamentali della sua visione: l'esaurimento del paradigma positivista, la sterilizzazione dell'insegnamento, la crisi dell'esperienza estetica nella modernità.

1. Il distacco tra creazione e spiegazione

Il primo dei quattro paragrafi affronta con tono ironico e amaro il divorzio tra il mondo della scuola e quello della produzione letteraria viva. I docenti universitari – i "grammatici", secondo un lessico che riecheggia Dante e Pascoli – giudicano gli autori contemporanei con sufficienza o indifferenza, mentre si dedicano con devozione al culto di figure minori del passato, da cui traggono carriere e prestigio. Così, il poeta vivente viene disprezzato, mentre il "poetucolo sgangherato" del passato assurge a oggetto di venerazione filologica. La critica – dice Fraccaroli – è spesso esercitata da chi non ha occhi per vedere l'arte che accade, ma solo strumenti per classificare quella che è già morta.

![]() I.1,1

I.1,1

CAPITOLO I.

1. Tra la dottrina e la pratica non è sempre stata buona armonia; si può dire anzi che armonia perfetta non è stata mai, e qualunque sia di ciò la cagione, è perfettamente inutile l'indugiarsi a versare su di questa sciagura un compianto accademico. Singolare a notarsi è piuttosto, che mentre nel campo della scienza, quanto la scienza è più esatta, più si tende nel tempo nostro a ristabilire e ad esigere tra la teoria e la pratica una rigorosa concordia, in quello delle lettere e delle arti, per lo contrario, si può dire che non mai come ora è stato profondo il dissidio, e, peggio che il dissidio, l'indifferenza. La letteratura viva, quella che rappresenta veramente l'attività artistica e creativa del secolo nostro, si feconda e si svolge in massima parte fuori delle scuole.

Fraccaroli apre il primo capitolo constatando che, storicamente, tra teoria e prassi non si è mai data una vera armonia: si tratta di una frattura antica, ma ancora attuale, su cui sarebbe ozioso indulgere con lamenti accademici. Quel che invece appare degno di osservazione è il fatto che, mentre nel campo scientifico si tende oggi a ricercare con sempre maggior rigore una concordanza tra teoria e applicazione, nel campo letterario e artistico si è acuito – più che un dissidio – una vera e propria indifferenza reciproca. Secondo l'autore, la letteratura viva, quella autenticamente creativa e artistica del presente, si sviluppa ormai quasi esclusivamente al di fuori delle istituzioni scolastiche.

🔍 Note testuali

«La letteratura viva, quella che rappresenta veramente l'attività artistica e creativa del secolo nostro, si feconda e si svolge in massima parte fuori delle scuole».

Con questa affermazione, Fraccaroli dichiara senza esitazione una verità che, seppur scomoda per il mondo accademico, rimane per lui evidente: la vera letteratura contemporanea, quella autenticamente creativa e pulsante di vita, non nasce tra i banchi dell'università, né si sviluppa nei luoghi canonici dell'istruzione. Al contrario, essa germoglia ai margini delle istituzioni, nelle periferie del sapere regolato, tra chi scrive non per insegnare, ma per esprimere.

La frase è significativa perché sovverte un presupposto implicito del sistema educativo, secondo cui la scuola (e più in generale l'università) sarebbe il luogo naturale della coltivazione della cultura. Fraccaroli ribalta questa aspettativa: le scuole parlano di letteratura, ma difficilmente la producono; spesso, anzi, la inaridiscono.

Il concetto di "letteratura viva" opposto a quello di "letteratura scolastica" è uno dei fulcri polemici dell'intero saggio: la prima è creazione e intuizione, esperienza e tensione esistenziale; la seconda è replica, classificazione, necroscopia del testo. Ne deriva una visione radicale: l'arte, per vivere, deve restare libera, fuori dalle griglie razionali, immune da quelle prassi didattiche che tendono a ridurla a un oggetto d'esame.

La posizione di Fraccaroli anticipa, in qualche modo, anche le riflessioni successive di autori come George Steiner o Harold Bloom, là dove si denuncia la progressiva "scolasticizzazione" della letteratura: un processo che, proprio mentre pretende di promuoverla, ne consuma la vitalità.

![]() I.1,2

I.1,2

E fino ad un certo punto questo si capisce. Che i romanzieri e i poeti, in quanto sono romanzieri e poeti, non sieno i più adatti a salir sulla cattedra, non deve far meraviglia, come non fa torto a loro; disposizione e preparazione molto diversa si chiede per questo ufficio e per quello, e l'una e l'altra di rado si trovano insieme nella stessa persona. E questo è ciò che si intende. Ma poiché infine e gli uni e gli altri trattano la stessa materia, gli uni per produr l'opera, gli altri per ispiegarla, e non possono stare gli uni senza gli altri, non si capisce invece, e si vorrebbe cercar di spiegare, quell'aria, non dirò di sprezzo manifesto, ma di sufficienza che spesso si ostentano reciprocamente i dotti e gli artisti.

Questa separazione, in parte, si spiega. Fraccaroli ammette che non ci si possa aspettare che i poeti e i romanzieri siano anche professori, né che i professori siano scrittori d'arte: si tratta di attitudini e formazioni molto diverse, difficilmente conciliabili nella stessa persona. Tuttavia, egli sottolinea come entrambi – l'artista e il critico – si occupino della stessa materia, e che dunque non possano permettersi di ignorarsi, né tantomeno di guardarsi con sufficienza, come spesso accade.

![]() I.1,3

I.1,3

Non si nega che infatti un artista che sdottori di critica muova, spesso non senza ragione, a pietà i critici dotti: viceversa, ad un professore che scriva opere d'arte tocca di peggio, dagli artisti un benevolo compatimento, e dai colleghi la taccia di dilettantismo, la gogna più infame, secondo loro, a cui i dottori solenni si compiacciano di condannare chi profana la gravità della toga. Ed anche questo fino ad un certo punto, può andare: quando voi invadete i miei campi, non dovete lagnarvi poi, se io vi faccio il viso dell'armi; e distinguere bene il mio e il tuo è stato sempre il consiglio più utile per vivere in pace a questo mondo. Ma c'è di peggio: c'è un fenomeno psicologico assai più strano, il disprezzo che in generale ostentano i cattedratici per la produzione letteraria contemporanea anche mediocre, anche buona, e l'interessamento che per lo contrario si prendono per la produzione antiquata anche cattiva, anche pessima.

L'autore denuncia un atteggiamento di reciproca diffidenza: l'artista che azzarda un discorso critico muove a compassione i filologi, mentre il professore che tenta di scrivere un'opera d'arte è accolto con condiscendenza dagli scrittori e col disprezzo dei colleghi accademici, che lo bollano subito come dilettante. Fin qui, Fraccaroli ammette che si possa anche comprendere: ciascuno ha il diritto di difendere il proprio campo. Ma la questione si fa più grave quando osserva il disprezzo sistematico che molti accademici nutrono verso la produzione letteraria contemporanea, anche di buon livello, e la passione – spesso acritica – con cui si dedicano invece a riesumare testi antichi di qualità mediocre o scadente. Questo atteggiamento, agli occhi di Fraccaroli, appare come una forma di ingratitudine culturale.

![]() I.1,4

I.1,4

È una crudele ingratitudine: quel poetucolo così miseruzzo e così sgangherato, che ora trattate con tanto compatimento, di qui a un secolo o due, se l'andazzo attuale continua, come non accenna affatto di smettere, sarà oggetto delle dottissime ricerche dei nostri posteri, e procurerà a qualcuno di loro e laurea e nomea, come succede ora a noi, quando andiamo a rinvangare le bricconate dei secoli andati, che ci appariscono venerande sotto la polvere delle biblioteche. Se un idiota cinque o dieci secoli fa non avesse scritto delle cretinerie, un altro adesso non le avrebbe copiate; e come avrebbe potuto fare allora costui a guadagnarsi la cattedra? E se dei Volusi e dei Suffeni si spegnesse la razza, non ne andrebbe forse perduto un materiale prezioso per la carriera dei nostri posteri? Né creda il lettore che io voglia celiare. Per il filologo seguace rigoroso del metodo buono nulla deve andar trascurato, né il mediocre, né il cattivo, né il pessimo; ogni fatto va messo nella sua giusta luce, ogni opera in rapporto col proprio ambiente; e perciò anche l'indagine sui mediocri e sui cattivi può essere utile: soltanto mi pare che coloro che su coteste frutta ci campano, avrebbero meno di alcun altro il diritto di calpestarle, solo perché non sieno per anco né mature né fradice.

Egli afferma con sarcasmo che il poetucolo maldestro di oggi, deriso dagli studiosi, sarà domani l'oggetto delle ricerche dottissime di qualche giovane accademico in cerca di cattedra, proprio come accade oggi con le "bricconate" del passato, rese sacre dalla polvere delle biblioteche. Se un incapace del passato non avesse scritto sciocchezze, qualcun altro oggi non avrebbe avuto nulla da commentare. Il culto dei Volusi e dei Suffeni, cioè degli scrittori mediocri o ridicoli immortalati da Catullo, è per Fraccaroli un materiale prezioso per l'arrampicata accademica, e nessuno dovrebbe permettersi di calpestarlo, proprio se da quel materiale trae il proprio sostentamento intellettuale.

![]() I.1,5

I.1,5

D'altra parte io non potrei neppure affermare (e nessuno, se è possibile, se l'abbia a male) che i critici filologi sarebbero per la produzione moderna i giudici più competenti. Veramente a chi sa pesare con la bilancia dell'orafo i meriti di Eschilo e di Sofocle, l'arte di Virgilio o di Giovenale, lo stile di Tucidide o del Guicciardini, a chi vi sa dire quanti e quali versi sieno interpolati in un canto d'un poeta antico e quanti ne siano caduti, e quali appartengano al primo interpolatore, quali al secondo, quali al terzo, e vi ricostituisce la prima redazione e la seconda e la terza, e compie altrettali meraviglie, a costui, se l'esperienza del passato può essere ammaestramento al presente, e se il conoscere i fatti e le cose dà assai più sicuro fondamento alla critica che non faccia l'immaginarsele, parrebbe dovesse riuscire molto agevole a preferenza di ogni altro il dare un giudizio, almeno approssimativo, che so io, d'un'ode del Carducci, o d'un romanzo del Fogazzaro o del Rovetta. Infine è arte anche questa, e in quanto è arte, potrebbe essere non inutile il confrontarla con l'arte antica; son due varianti dello stesso fenomeno, e la variante che è nota potrebbe servir di lume all'ignota più e meglio assai che non le possan servire i preconcetti arbitrari della vecchia retorica e della nuova. Eppure invece non se ne immischiano.

Fraccaroli ammette che non è nemmeno sicuro che i filologi siano davvero i più competenti nel giudicare la letteratura contemporanea. È pur vero, osserva, che chi sa pesare i meriti di Eschilo, Virgilio o Tucidide con finezza d'orafo, chi è capace di individuare interpolazioni nei versi o di ricostruire le redazioni successive di un testo antico, dovrebbe in teoria essere anche ben attrezzato per valutare un'ode di Carducci o un romanzo di Fogazzaro. In fondo si tratta sempre d'arte, e l'arte, antica o moderna, resta manifestazione dello stesso fenomeno. Eppure, constata, questi critici non se ne occupano.

![]() I.1,6

I.1,6

È compatimento? è disdegno? Non sempre, né spesso. Per i filologi, ho detto, tutto ha importanza, anche il mediocre, anche il cattivo, anche il pessimo; e insistendo su questa idea, che oggettivamente corrisponde alla verità, ci si avvezza a ritenere indifferenti, e a non saper più distinguerli tra loro, il buono, il mediocre, il cattivo, ed il pessimo. Il filologo perfetto pertanto sa giudicare con perfetta conoscenza sulla materia dell'arte e sulla sua tecnica; sa rifare l'ambiente e mettere in luce le circostanze antecedenti e concomitanti: quanto al giudizio sul merito (ove la passione o i pregiudizi di scuola non facciano velo al raziocinio), ei son tanti secoli che ci han preceduto, s'è tanto vagliato, tanto discusso, ci sono tante buone guide, tante formule tradizionali, c'è la bibliografia, comoda ed unica disciplina cui si attenda sul serio in certe scuole, così che per un uomo prudente è molto difficile sbagliarsi di grosso.

Perché? Fraccaroli si chiede se si tratti di disprezzo o di semplice imbarazzo. La verità, secondo lui, è che l'abitudine al metodo oggettivo ha assuefatto i filologi a trattare il mediocre e il cattivo con la stessa dignità del buono, tanto da non saperli più distinguere. Il filologo perfetto – osserva con un misto di ammirazione e ironia – è capace di ricostruire contesti, varianti, ambienti e tecniche con esattezza, ma sul giudizio di merito preferisce affidarsi a ciò che è stato già consolidato da secoli di interpretazioni, formule e bibliografie.

🔍 Note testuali

«Il filologo perfetto pertanto sa giudicare con perfetta conoscenza sulla materia dell'arte e sulla sua tecnica; sa rifare l'ambiente e mettere in luce le circostanze antecedenti e concomitanti: quanto al giudizio sul merito ... c'è la bibliografia».

In questo passaggio, Fraccaroli offre uno dei suoi ritratti più acuminati – e ironici – del filologo moderno, presentandolo come figura dotta, ma fondamentalmente esterna al giudizio estetico. Il "filologo perfetto" è colui che possiede una competenza impeccabile su tutti gli aspetti tecnici: sa analizzare, contestualizzare, datare, e anche ipotizzare le varianti testuali con sottile ingegno. Ma quando si tratta di emettere un giudizio critico sul valore intrinseco di un'opera, egli si rifugia in una sicurezza derivata non dall'intuizione o dal gusto, ma dalla bibliografia.

Fraccaroli qui attacca la delega della sensibilità alla dottrina altrui. Invece di esprimere un'opinione personale sul "merito", il filologo cerca la scorciatoia dell'autorità bibliografica: si appoggia a quanto altri hanno già detto, ricombinando fonti secondarie come un mosaicista senza visione. Questo meccanismo, secondo l'autore, mina alla radice la funzione della critica come esercizio attivo e rischioso, che dovrebbe osare un giudizio, non eluderlo.

Nel quadro più ampio del capitolo, questa riflessione si inserisce nella denuncia del formalismo paralizzante: un sapere che conosce tutto, fuorché l'essenziale, cioè l'anima dell'opera. E così, con sottile sarcasmo, Fraccaroli lascia intendere che il filologo perfetto è forse un perfetto funzionario della cultura, ma non un interprete né, tanto meno, un amante dell'arte.

Un paradosso amaro: i filologi eccellono nel metodo e falliscono nel giudizio: sanno tutto ciò che è oggettivo, ma smarriscono la bussola del valore. L'ironia si fa severa: la conoscenza tecnica è nulla se non è accompagnata dalla sensibilità critica e da un'etica della lettura.

👉 Giuseppe Fraccaroli non è un esterno al mondo accademico, né un moralista che lancia strali da fuori campo. Al contrario, è uno dei protagonisti della filologia italiana postunitaria, con una competenza profonda nelle lingue classiche, nella critica testuale, nella metrica greca e nella prassi educativa. È autore di saggi eruditi, edizioni commentate, manuali scolastici; fu docente universitario e frequentatore delle accademie più prestigiose, e si formò nello stesso clima intellettuale dei Vitelli, dei Pasquali, dei Comparetti – pur differenziandosene per spirito e intenti.

Proprio per questo, il suo sguardo non è solo critico, ma anche autocritico: egli conosce "da dentro" le pieghe della filologia, i suoi meriti e le sue derive. La sua è una rivolta di un fedele tradito, non di un improvvisato ribelle. Se chiama "citrullo" il filologo puro, lo fa con la libertà e la severità di chi ha percorso quella via, e ne ha misurato le sterili sofisticazioni.

In altri termini, Fraccaroli non disprezza l'erudizione, ma ne denuncia la degenerazione in fine a se stessa, in esercizio solipsistico, in culto dell'apparato invece che dell'oggetto. La sua proposta non è quella di rigettare la filologia, quanto piuttosto un certo filologismo, e di rieducarla all'ascolto del testo vivo, alla passione estetica e all'intuizione. Tutto ciò lo rende un interlocutore prezioso al giorno d'oggi, quando ancora si dibatte – anche in ambito scolastico – su come e perché insegnare la letteratura.

![]() I.1,7

I.1,7

Ma a giudicare di un moderno, chi lo sa? Potrebbe darsi anche il caso, che, applicando lo stesso metodo rigoroso, si scoprissero pure nel Fogazzaro e nel Rovetta interpolazioni e lacune e due o tre redazioni diverse; – ed io, per esempio, mi impegnerei, sempre adoperando quel metodo, di trovarcele assai più facilmente che non sieno state scoperte in Omero o in Esiodo. Piuttosto di correre di tali pericoli, è meglio dunque i moderni lasciarli stare.

Giudicare un autore vivente, invece, è tutta un'altra storia. È un terreno scivoloso e rischioso, perché a differenza di Omero, Fogazzaro potrebbe rispondere. E anche se non lo facesse, manca il conforto della tradizione, della sedimentazione dei commenti, delle autorità a cui appoggiarsi. Fraccaroli ironizza: con un po' d'ingegno e di metodo, si potrebbe benissimo scoprire interpolazioni e redazioni multiple nei romanzi ottocenteschi, forse con maggiore facilità che nei poemi epici.

![]() I.1,8

I.1,8

Certo è anche vero ciò che dice lo Scherillo nella chiusa di un suo sensato discorso, che "ogni fenomeno storico, guardato di lontano, si riesce generalmente a possederlo e a comprenderlo meglio, dacché i contorni ne diventan più netti e precisi. Di mano in mano che si procede nel tempo, alcune fiammelle insolenti che offuscavan la vista si oscurano, alcune effimere vampate si spengono, alcune stelle o lanterne si scoprono lucciole; e rimangon solitarie e sempre più sfolgoranti le luci dei fari. Oltre che con gli anni ogni passione turbatrice del retto criterio sbollisce; la voce dell'avvocato, del partigiano, del complice, del panegirista, del settario, o tace del tutto, o diventa fioca", ecc. ecc.

Questo è verissimo; ma parmi che questo valga più a scusa dei giudizi del così detto colto pubblico, che non di quelli del critico. A che serve la critica, se si dichiara incapace di mettere a nudo la verità? e che merito e che utile c'è a riconoscere la ciarlataneria di un autore morto due o tre secoli or sono, se non si sa o non si vuole riconoscere quella dei ciarlatani d'adesso?

Quella là molte volte la riconosciamo oramai da noi soli, senza troppo incomodo di madama critica. – Ci sarà dunque per alcuni rispetti maggiore difficoltà per discernere il vero vicino in confronto del vero lontano; ci sarà della mala fede anche talora per non volerlo vedere, ma io persisto a ritenere che la causa precipua di questa difficoltà e quindi della conseguente prudenza dei grammatici è ben altra.

Quando voi mi avete dimostrato con dei dottissimi ragionamenti come e qualmente quel dato squarcio dell'Iliade, poniamo, sia interpolato, o in quel dato luogo ci sia una lacuna, voi non avete da temere se non questo solo, che un altro con argomenti altrettanto dotti venga a sostenervi il contrario. Ebbene, si discuterà. Ma non c'è però punto il pericolo che l'autore risusciti per dirvi – no, caro signore, quei versi son proprio miei come gli altri, e in quell'altro luogo non manca nulla; - e non è poi neanche probabile che si abbiano a scoprir documenti che mandino all'aria la vostra ipotesi. Coi moderni invece questa impunità non si ammette, e cotesta industria non giova. Chi lo sa? di qui a due o tre mila anni la si potrà esercitare con buon successo, poniamo, sui "Sepolcri" del Foscolo, per dire un'opera che sopravviverà forse ancora, e ci penseranno loro a disfarli, come noi disfacciamo i poemi omerici.

Si arriva così al cuore del problema: l'accademico preferisce l'antico perché l'antico non può replicare. È più comodo e meno rischioso. E c'è di più: quando, come nel caso di Bacchilide, manca persino la bibliografia, anche il lavoro sui classici si fa più incerto. È solo quando decine di altri hanno già detto la loro che il critico può muoversi con relativa sicurezza, contaminando e confutando, sicuro che la prudenza gli garantirà onore.

🔍 Note testuali

«A che serve la critica, se si dichiara incapace di mettere a nudo la verità? e che merito e che utile c'è a riconoscere la ciarlataneria di un autore morto due o tre secoli or sono, se non si sa o non si vuole riconoscere quella dei ciarlatani d'adesso?».

Qui l'autore sferra uno dei colpi più diretti all'inerzia etica e intellettuale della critica accademica. La domanda è volutamente retorica, ma dietro di essa si nasconde una sfida profondissima: a cosa serve un sapere che abdica alla responsabilità di giudicare il presente? L'autore sottolinea come la critica, irrigidita nel culto dei morti, sia pronta a sventrare i cadaveri letterari di autori remoti, ma si arresti timidamente davanti alla produzione contemporanea, per paura o per convenienza.

Il bersaglio è, ancora una volta, la critica filologica e storicista, che si nutre di distanza temporale per esercitare la sua autorità, ma che balbetta o tace quando dovrebbe pronunciarsi con coraggio su ciò che nasce oggi. Questa vigliaccheria epistemologica – Fraccaroli la chiama implicitamente così – svuota di senso la funzione stessa della critica, riducendola a esercizio necroscopico su ciò che non può più replicare né rispondere.

L'interrogativo finale, che accoppia il "merito" e "l'utile", ribalta l'intera retorica del metodo: a che pro smascherare l'impostura antica, se si lascia campo libero a quella vivente?

È un j'accuse etico e culturale, che chiama in causa il presente e denuncia l'eccessiva prudenza di chi si proclama critico ma preferisce la polvere alla lotta.

![]() I.1,9

I.1,9

Intanto per altro attaccarsi ai moderni è, per molti rispetti, pericoloso, e richiede discrezione e cautela; pericolosissimo poi se si tratta di contemporanei; – e neppur con gli antichi l'affare è sicuro, qualora venga a mancare il sussidio prezioso della bibliografia; ne abbiamo fatto esperienza quando s'è scoperto Bacchilide. Allor che invece dieci, venti, cinquanta hanno espresso il loro giudizio, tu combini, contamini, confondi, correggi, e poi introduci a battagliare l'uno contro l'altro i diversi critici, e purché abbia una certa prudenza, sei quasi certo di farti onore. E così i commenti si moltiplicano, non tanto per il merito degli autori, quanto per il contagio dei critici stessi; e così su Dante è stata scritta una biblioteca, e sull'Ariosto, che è pure un poeta di primissimo ordine, pochi volumi.

Ed ecco spiegato, con amara ironia, perché esiste una biblioteca su Dante e solo pochi volumi sull'Ariosto: il secondo ha attirato meno critici, dunque è meno "redditizio" dal punto di vista della critica.

🔍 Note testuali

«Intanto per altro attaccarsi ai moderni è, per molti rispetti, pericoloso, e richiede discrezione e cautela; pericolosissimo poi se si tratta di contemporanei; – e neppur con gli antichi l'affare è sicuro, qualora venga a mancare il sussidio prezioso della bibliografia; ne abbiamo fatto esperienza quando s'è scoperto Bacchilide».

Nel citare il caso della scoperta del papiro di Bacchilide, Fraccaroli fa riferimento a un episodio emblematico nella storia della filologia classica a cavallo tra XIX e XX secolo: nel 1896, in Egitto, fu rinvenuto un papiro contenente gran parte delle odi del poeta lirico greco Bacchilide, fino ad allora noto solo per frammenti indiretti. L'evento suscitò un'euforia febbrile tra i filologi europei, che si lanciarono nell'attribuzione, nell'esegesi e nella rivalutazione del corpus bacchilideo.

Tuttavia, come lascia intendere Fraccaroli, la scoperta mise anche in crisi numerose "certezze critiche" precedentemente stabilite: l'esistenza stessa di testi completi sovvertiva ipotesi filologiche fondate su pochi versi mutili. Alcuni studiosi si trovarono costretti a rivedere interpretazioni, cronologie e giudizi che sembravano saldati da decenni. Altri reagirono con disillusione, riconoscendo in Bacchilide una voce poetica forse meno originale di quanto si fosse fantasticato, suscitando polemiche anche su una presunta "rivalutazione forzata".

Fraccaroli utilizza questo caso come parabola della fallibilità della critica erudita, che si muove con sicurezza solo quando è protetta da uno spesso strato di bibliografia secondaria. Quando il testo si presenta improvvisamente nudo – come nel caso di Bacchilide – il filologo deve improvvisare, rischiare, e può facilmente smarrirsi. Da qui il tono pungente: meglio commentare i testi vetusti e canonizzati, pieni di glosse e dispute, dove si può "combinare, contaminare, correggere" impunemente, piuttosto che affrontare ciò che è fresco, incerto, e dunque pericolosamente vivo.

Questo passo rivela non solo una critica all'accademia, ma anche una lucida comprensione dei meccanismi dell'autorità critica, che spesso si regge più sulla cooptazione e sull'eco dei giudizi precedenti che non sul contatto diretto e creativo con l'opera d'arte.

![]() I.1,10

I.1,10

Checché sia di ciò, quando io penso a questa condizione di cose, mi viene in mente il quesito che si faceva Socrate a proposito di quei filosofi che si occupavano dei fenomeni celesti, se li studiassero per poter poi rifare, occorrendo, la pioggia e il bel tempo per sé e per gli amici, o semplicemente per questo solo, di conoscere con quali leggi la pioggia e il bel tempo si alternano. Il conoscere è già di per sé uno scopo nobilissimo di studio, anche senza il praticare, ma se quelli che conoscono non sono quelli che praticano, e quelli che praticano non sono quelli che conoscono, non si vede a che cosa possano approdare di buono e il praticare e il conoscere.

Fraccaroli conclude questo paragrafo con un'immagine socratica: a che serve conoscere i meccanismi della pioggia, se poi non si è in grado di provocarla? E viceversa: a che serve provocarla, se non si conoscono le leggi che la regolano? Conoscere e praticare, afferma, devono procedere insieme: ma se chi conosce non pratica, e chi pratica non conosce, allora si ha una cultura sterile, e l'arte finisce per soccombere sotto il peso di una conoscenza che non sa più essere vitale.

🔍 Note testuali

«Il conoscere è già di per sé uno scopo nobilissimo di studio, anche senza il praticare, ma se quelli che conoscono non sono quelli che praticano, e quelli che praticano non sono quelli che conoscono, non si vede a che cosa possano approdare di buono e il praticare e il conoscere».

Fraccaroli riprende qui una delle questioni cruciali che attraversano tutto il primo capitolo del suo saggio: la frattura insanabile tra teoria e prassi, tra critica e creazione. Il sapere, nella sua forma più pura e disinteressata, è per lui un fine altissimo; ma nel campo dell'arte e della letteratura – che non sono meri oggetti di studio, ma atti di vita – il disallineamento tra chi sa e chi fa diventa paralizzante.

Fraccaroli denuncia l'inconcludenza di un sistema accademico dove i "dotti" analizzano, interpretano e smontano le opere artistiche, ma senza averne alcuna esperienza diretta, né alcuna compartecipazione affettiva o creativa. È una critica rivolta al mondo dei filologi e dei critici di professione, che vivono l'arte come oggetto inerte da sezionare, e non come esperienza viva da rigenerare. Se i conoscitori non sono anche praticanti – se, per esempio, chi insegna letteratura non legge per piacere o non scrive nemmeno una riga – allora, conclude Fraccaroli, non si vede a che cosa possano approdare di buono e il praticare e il conoscere.

Il passo è anche un'amara riflessione sulla sterilità di una cultura che separa il pensiero dall'azione, la parola dall'esperienza. In fondo, vi si riflette la polemica più ampia che l'autore conduce contro la scolastica filologica del suo tempo: un sapere che, invece di nutrire la letteratura, ne diventa l'antitesi.

🖋️ Commento critico (1)

Questo primo paragrafo è uno straordinario esempio di pamphlet intellettuale mascherato da saggio introduttivo. Fraccaroli, con un tono a tratti ironico e caustico, ma sempre lucidissimo, pone subito il tema centrale del suo lavoro: la separazione – grave, strutturale – tra la critica e la creazione, tra l'accademia e la vita letteraria.

Siamo di fronte a una critica "eretica" non solo nei contenuti, ma anche nello stile: la sua prosa non indulge a formalismi accademici; è agile, mordace, densa di riferimenti culturali ma libera da tecnicismi. È lo stile di chi scrive per dire qualcosa che conta.

Il cuore della riflessione è una denuncia radicale: la filologia – o meglio, un certo modo accademico di fare filologia – ha perso la sensibilità critica autentica, e si è rifugiata nella prassi inoffensiva dell'erudizione. Essa produce sapere su testi morti, mentre evita con cura di prendere posizione sulla letteratura viva, che continua ad accadere sotto i suoi occhi.

Fraccaroli gioca abilmente sull'immagine della critica come industria dell'irrilevanza, dove anche il cattivo diventa utile – purché sia morto da abbastanza tempo. È un'accusa coraggiosa, che colpisce al cuore l'intero edificio dell'università italiana del tempo (e non solo quella).

Allo stesso tempo, c'è in lui una visione umanistica alta del mestiere del critico: conoscere non è solo analizzare, ma anche giudicare; non solo misurare, ma scegliere. La sua figura ideale del critico non è quella del restauratore di rovine, ma del lettore partecipe, vivo, capace di mettere in relazione passato e presente.

2. Il feticismo della ragione: la critica razionale che soffoca l'esperienza

Nel secondo paragrafo, si entra nel vivo del bersaglio polemico: la "ragione" che pretende di spiegare ciò che non si lascia spiegare. Qui la figura del medico che cura una bella donna senza desiderarla diventa la metafora più acuminata del tipo di approccio critico che Fraccaroli rifiuta: freddo, analitico, impotente all'esperienza. L'arte, insiste l'autore, ha bisogno di amanti, non di medici; di intuizione, non di sezioni anatomiche. La critica che si è impadronita dell'eredità della retorica si è solo travestita da scienza, senza riuscire a restituire la vitalità dell'opera.

![]() I.2,1

I.2,1

CAPITOLO I.

2. Questa sarebbe la conclusione a cui pare di dover venire ragionando diritto; ma innanzi tutto bisognerebbe vedere se questa, che si vende per conoscenza, sia veramente conoscenza, o non soltanto un'opinione, e se la pratica sia una pratica lodevole. Se tali non fossero né l'una né l'altra, o fosse l'una sì e l'altra no, non sarebbe in tal caso da augurarsi una discordia anche maggiore della presente? È retta e ragionevole la nostra critica?

Fraccaroli riprende il ragionamento avanzato nel paragrafo precedente e si domanda, con tagliente ironia, se la cosiddetta "conoscenza" da cui muove la critica moderna sia davvero tale o non piuttosto un'opinione mascherata, e se la prassi che ne deriva meriti davvero considerazione. Se né l'una né l'altra fossero autentiche – o se solo una delle due lo fosse – allora, suggerisce, la discordia attuale tra teoria e pratica potrebbe perfino rivelarsi auspicabile.

![]() I.2,2

I.2,2

Ragionevole può darsi che sia; retta mi propongo di mostrare che non è; e il lettore non si sgomenti del paradosso. Se per ragionevole si intende quella critica che è condotta a filo di logica, allora questa qualifica al metodo corrente non la si può in generale negare; purché per altro si creda essere cosa ragionevole cercar la ragione in quelle cose che alla ragione si sottraggono. Se infatti l'arte è cosa diversa dalla scienza, per quale illazione o per quale estensione di diritto o di buona fede vorremo applicarle il metodo scientifico?

L'autore riconosce che la critica dominante potrebbe anche dirsi "ragionevole", se con questo termine si intende una costruzione logica, coerente, ben articolata. Ma si affretta ad aggiungere che proprio qui sta il problema: cercare la ragione in ciò che, per sua natura, sfugge alla ragione è operazione fuorviante. Se infatti l'arte è cosa diversa dalla scienza – e tale egli la considera – allora non si capisce a quale diritto ci si appelli nel pretendere di applicarle metodi scientifici.

![]() I.2,3

I.2,3

Ben è vero, una riserva per le convenienze dell'arte si fa sempre da tutti, ma è più un'ironia che un elogio: quando avete applicato le vostre seste, quando avete esaurito tutte le vostre sottigliezze, quando avete ben tagliato e cincischiato, e vi resta un nodo che non vuole disgropparsi, allora non si cedono già le armi, non si confessa la propria incapacità, allora si ricorre alla imprecisione dell'arte, alla licenza che si può concedere: il costrutto è, che quello è un difetto, uno sproposito, una bestialità, ma che all'artista, poveraccio, lo si può condonare.

Fraccaroli osserva come anche i critici più rigorosi, dopo aver sezionato l'opera d'arte con le loro "seste" e i loro strumenti analitici, quando si trovano di fronte a un nodo insolubile ricorrono alla scappatoia dell'"imprecisione artistica". Si tende allora, con condiscendenza, a perdonare all'artista quello che viene considerato un difetto, una licenza, un'inezia: come a dire che l'opera è imperfetta, ma glielo si può concedere – quasi fosse un caso umano.

![]() I.2,4

I.2,4

Ora io affermo che di questi compatimenti il più delle volte l'arte non ha affatto bisogno; non solo quel nodo è insolubile dalle vostre dita, ma anche sul resto, dove avete cincischiato e potato, avete fatto una fatica improba e inutile. Non era quella la via. Io conosco dei critici valorosissimi, che a furia di studiar Dante non lo ammirano più: ne ho fatto esperienza in me stesso, e mi spiego ora benissimo come, in un certo periodo di tempo, io potessi restar quasi freddo e indifferente e davanti a Dante e davanti a Pindaro, – proprio allora quando esercitavo più intensa sopra di essi l'analisi. La critica razionale ottunde l'entusiasmo, la ragione smorza l'amore: così il medico, che cura onestamente una bella donna, resta impassibile davanti a lei, – a lei che forse gli farebbe perder la testa, quando non c'entrasser di mezzo né la scienza né la ragione.

Egli rifiuta con decisione questa prospettiva. L'arte, sostiene, non ha bisogno di queste indulgenze: non solo il nodo che sfugge all'analisi non è un difetto, ma tutta l'operazione di scomposizione analitica si rivela, a suo parere, improba e inutile. Non è quella la via. Lo dice anche sulla base della propria esperienza personale: racconta di esser giunto, a un certo punto della sua carriera, a una tale familiarità con Dante e Pindaro da non riuscire più ad amarli. L'eccesso di studio – afferma – può ottundere l'entusiasmo, la razionalità soffoca l'amore. Come il medico che, chiamato a curare una donna bellissima, resta impassibile di fronte alla sua bellezza, così il critico – se diventa solo analista – perde ogni capacità di sentire.

🔍 Note testuali

«Io conosco dei critici valorosissimi, che a furia di studiar Dante non lo ammirano più».

L'affermazione ha un tono quasi autobiografico e rivela una verità provocatoria: lo studio accanito può logorare l'esperienza estetica. Quando l'analisi prevale sull'adesione, si perde la capacità di sentire la bellezza. È un monito rivolto soprattutto a quegli studiosi che, nell'intento di penetrare il testo, finiscono col dissecarlo.

«La critica razionale ottunde l'entusiasmo, la ragione smorza l'amore».

Quasi un'equazione psicologica, che denuncia il paradosso di un sapere critico che, mentre pretende di avvicinare all'opera d'arte, in realtà ne allontana l'anima. Fraccaroli non disconosce il valore della ragione, ma ne mostra i limiti: la bellezza, come l'amore, non si lasciano "spiegare" senza essere in parte dissolti.

![]() I.2,5

I.2,5

Gli è che l'arte vuole amanti e non medici. Pur troppo invece ora ha più medici che amanti: chi la corregge, chi la consiglia, chi le insegna le buone creanze, chi le predica i buoni costumi; sopra tutto poi la vogliono persuadere ad essere ragionevole e a non fare capricci.

A questo punto, Fraccaroli conia una delle sue espressioni più efficaci: "L'arte vuole amanti, non medici". E aggiunge che purtroppo oggi si vedono molti più medici che amanti: c'è chi corregge l'arte, chi la consiglia, chi le insegna le buone maniere e chi le predica la ragione. Tutti – dice – sembrano volerle impedire di seguire i propri capricci.

🔍 Note testuali

«L'arte vuole amanti, non medici. Pur troppo invece ora ha più medici che amanti».

Questa è forse la frase più celebre e incisiva dell'intero capitolo. L'autore, con un'immagine chirurgica e folgorante, esprime l'idea che la critica analitica, simile all'occhio clinico del medico, finisca per inibire l'entusiasmo e l'eros estetico necessari alla fruizione dell'opera d'arte. Il critico razionale, dissezionando l'opera, la priva di calore, emozione e mistero – ciò che invece l'amante custodisce.

In questa sentenza si condensa l'intera polemica contro la filologia accademica e il razionalismo estetico. L'immagine dell'arte malata circondata da specialisti senza cuore si allarga a un'accusa rivolta all'intero mondo accademico. I "medici" sono i critici che pretendono di guarire, correggere, diagnosticare l'opera con il metro di ciò che è razionalmente comprensibile. Ma l'arte – sembra dirci Fraccaroli – non ha bisogno di cure, bensì di comprensione empatica, di esperienza sensibile e di adesione amorosa.

![]() I.2,6

I.2,6

"Voltommi per lo rio e per lo fondo",

dice Buonconte a Dante (Purg. V, 127), parlando del proprio cadavere trasportato dalle acque ingrossate dell'Archiano: ma come "voltòmmi"? L'io di Buonconte era l'anima sua, e nel corpo l'anima non c'era più; doveva dunque dire "voltollo": non è vero? questa l'ho sentita io.

Per illustrare l'assurdità di questa tendenza, introduce un esempio preso da Dante: nel Purgatorio, Buonconte da Montefeltro dice "voltòmmi per lo rio e per lo fondo" (Purg. V, 127). Qualcuno ha osservato che, essendo la voce narrante quella dell'anima separata dal corpo, avrebbe dovuto dire "voltollo", non "voltòmmi". Fraccaroli riporta con sarcasmo questa obiezione come paradigma della pedanteria razionale che non tollera nemmeno le licenze poetiche più profonde.

![]() I.2,7

I.2,7

Né gli elogi sono meno razionali delle censure. La buona gente riteneva che la Divina Commedia fosse il più gran poema del mondo, perché è quello che rappresenta l'umanità viva e vera; vi si cercava una bellezza d'impressione, dunque una bellezza estetica veramente: ora no, esso è grande d'una grandezza filosofica e razionale; ora, per farsi degnamente ammirare, la Divina Commedia deve essere un enimma aggrovigliato, tanto aggrovigliato che passarono sei secoli prima che capitasse al mondo qualcuno adatto a dipanarlo; lì ogni parola deve avere la sua malizia, ogni frase deve rispondere a una chiave, e questa è la bellezza delle bellezze.

Non meno spietati, secondo lui, sono certi elogi mascherati da interpretazioni: la Commedia, un tempo considerata il massimo dei poemi perché rappresentava l'umanità viva e vera, viene ora apprezzata per la sua complessità filosofica, per il suo carattere quasi cifrato. Ogni parola, ogni verso deve avere un doppio fondo, una chiave, una simbologia da decifrare. Si è passati, insomma, dall'ammirazione per l'effetto estetico alla celebrazione dell'oscurità.

![]() I.2,8

I.2,8

E finalmente, facendo la sintesi dei ragionevoli biasimi e dei ragionevoli elogi, ora vi vengono a dire che quell'Iliade, che ha fatto l'ammirazione di tanti secoli, non è che un mostro di poema, un tessuto di assurdità, che solo la buaggine dei nostri vecchi ha potuto prender sul serio. Chi non è persuaso di quel che dico, conchiude per esempio Carlo Lachmann dopo una delle sue solite demolizioni, "il meglio che possa fare è di darsi così poco pensiero delle mie ricerche quanto della poesia epica, perché egli è troppo debole per capirne qualche cosa". Naturalmente il correr pericolo di pigliarsi così piano piano dell'imbecille non garba a nessuno, e questo modo di argomentare è per ciò stesso il più efficace per farsi credere sulla parola. Poiché ad un uomo di tanta dottrina la cosa è parsa chiara, io che lì per lì non ho tempo né erudizione pronta da confrontare e ribattere, io devo credere, altrimenti avete sentito che cosa sarei. E poiché altri novecento novantanove su mille sono nelle stesse mie condizioni, sono dunque novecento novantanove che non fiatano e adorano, senza contare quelli tra loro che, per levarsi anche il più lontano sospetto della minacciata imbecillità, pigliano l'aire per conto proprio, e bandiscono alle altre turbe, esagerandolo, si capisce, e deformandolo, il nuovo verbo.

Ma l'autore non si ferma qui. Estendendo il discorso, osserva che oggi anche l'Iliade viene smontata pezzo per pezzo: ciò che per secoli è stato letto come un poema potente, bello e coerente, oggi viene definito un mostro poetico, un'accozzaglia d'insensatezze. Porta ad esempio la conclusione di Carlo Lachmann, che dopo le sue analisi testuali afferma senza mezzi termini che chi non condivide le sue tesi è semplicemente troppo debole per comprenderle. Fraccaroli denuncia con ironia questo autoritarismo camuffato da erudizione: chi non ha la prontezza o la competenza per confutare il dotto, è automaticamente bollato come imbecille. E poiché quasi tutti – dice – si trovano in questa condizione, ecco che centinaia di lettori tacciono e annuiscono. Alcuni, per timore del ridicolo, si affrettano a proclamare la nuova dottrina con ancora maggiore zelo.

🔍 Note testuali

«Chi non è persuaso di quel che dico, conchiude per esempio Carlo Lachmann dopo una delle sue solite demolizioni, "il meglio che possa fare è di darsi così poco pensiero delle mie ricerche quanto della poesia epica, perché egli è troppo debole per capirne qualche cosa"».

Fraccaroli cita con sottile ironia un passo emblematico di Carlo Lachmann, uno dei massimi rappresentanti della filologia tedesca ottocentesca, noto per le sue severe analisi testuali e per la tendenza a "demolire" testi canonici con l'autorità di chi si ritiene intellettualmente inattaccabile. Lachmann, in questo brano, arriva a dichiarare apertamente che chi non concorda con le sue tesi critiche – spesso molto drastiche – è semplicemente "troppo debole per capire".

Fraccaroli riprende questo atteggiamento per metterne in luce l'arroganza intellettuale e l'effetto paralizzante che produce sulla fruizione dell'opera d'arte. Invece di favorire un dibattito aperto, la critica si chiude nel dogmatismo e impone una sorta di ricatto intellettuale: o si accettano le sue ricostruzioni iper-razionali, o si è da considerare inetti, fuori gioco.

Questa è, secondo Fraccaroli, una forma di violenza epistemica, che ha l'effetto di intimidire il lettore comune e persino l'artista, alimentando un conformismo cieco e la tendenza a ripetere il "verbo" del critico per evitare di passare da ignoranti. Di fronte a ciò, l'opera d'arte non è più un'esperienza da vivere, ma un enigma già risolto, da accettare per autorità, non per comprensione o amore.

Il riferimento a Lachmann non è solo polemico: è il simbolo di una critica che pretende di sostituirsi all'opera, riducendo la poesia a un esercizio tecnico e il lettore a un allievo docile. E, in questo, Fraccaroli vede uno dei sintomi più gravi della crisi estetica del suo tempo.

![]() I.2,9

I.2,9

Così il poema bello, genuino, meraviglioso, l'Iliade perfetta è quella che ciascuno si fabbrica per proprio conto: che roba sia, vedremo più innanzi. – Ora tutto questo non è altro che negazione e distruzione: cessata la fede, cessa il culto, e gli artisti, cui giunge l'eco delle nostre dotte diatribe, tanto per non passar da ignoranti, buttano via Dante ed Omero. E non gli artisti solamente.

Il risultato di questa "pedagogia del terrore" è che ognuno si costruisce una sua personale Iliade "perfetta" – che però non corrisponde più all'originale. La fede si spegne, il culto si svuota, e perfino gli artisti, travolti da questo rumore di analisi, si allontanano da Dante e Omero per non sembrare ignoranti.

🔍 Note testuali

«Cessata la fede, cessa il culto».

Sintetica, solenne, apparentemente ovvia, questa frase chiude un'intera sezione dedicata al modo in cui la critica distruttiva disincentiva la lettura dei classici. Senza fiducia nella loro grandezza – una fiducia che può anche essere ingenua, ma è vitale – non resta che l'adorazione meccanica o, peggio, l'abbandono.

Con queste parole, Fraccaroli opera una denuncia lucida del clima di scetticismo sterile che disgrega il canone dall'interno: denuncia il fallimento radicale della critica razionalista quando, invece di comprendere e illuminare l'opera d'arte, si limita a smontarla, a sezionarla con spirito chirurgico, svuotandola del suo significato vitale. La critica, perdendo il senso del mistero e dell'intuizione, nega ciò che non riesce a dominare, e nel farlo non costruisce, ma distrugge.

Con "fede" egli non intende un'adesione dogmatica, ma l'atteggiamento partecipe, ammirato, quasi religioso che dovrebbe accompagnare l'incontro con l'opera d'arte. Quando questo atteggiamento viene meno, non è solo il piacere estetico a svanire, ma è tutta la funzione umanistica dell'arte che si dissolve. L'opera smette di essere vissuta e viene semplicemente studiata – come un reperto, non come una presenza viva.

In altre parole: la letteratura muore quando smettiamo di crederle, quando smettiamo di amarla. E senza amore non c'è più neanche culto, cioè nessuna trasmissione, nessuna continuità, nessun rito vivo che colleghi gli uomini attraverso i secoli nel nome della bellezza e del pensiero.

Fraccaroli ci ricorda qui una verità durissima ma lucida: la cultura può sopravvivere alla povertà, all'oblìo e persino alla censura, ma non sopravvive all'indifferenza.

![]() I.2,10

I.2,10

La è così: ciò che si legge ora dal pubblico sono le novità, le buone, le mediocri, le cattive, le pessime.

Ciò che è passato già nel dominio della storia letteraria, non si legge più se non per obbligo d'ufficio.

Andate nei salotti delle signore e guardate i libri che sono sul tavolino: sognereste mai di trovarvi l'Ariosto? o il Foscolo? o lo Shakespeare? O quante di quelle signore che seguono, o affettano di seguire, con interesse il movimento letterario moderno italiano o straniero, quante credete di poterne annoverare, che dell'Ariosto abbiano mai più letto una riga dopo uscite di collegio?

Nel frattempo, osserva amaramente, il pubblico si dedica solo alle novità, che siano buone, mediocri o pessime. I classici non si leggono più, se non per dovere professionale. Fraccaroli invita a guardare i tavolini dei salotti borghesi: chi ci troverà più l'Ariosto, il Foscolo o Shakespeare? Le signore colte, che seguono le mode letterarie del momento, difficilmente tornano a leggere un verso dell'Ariosto una volta uscite da scuola.

![]() I.2,11

I.2,11

E hanno torto? Lo avranno; ma non ci sarebbe pericolo che la cagione dell'uggia, che pare incomba sui nostri classici, derivi appunto dai nostri metodi critici? Vino vecchio e canto nuovo, diceva Pindaro, ed è vero e fu vero sempre, e ciò che è vero non può esser male; ma per altro anche nel maggior fiore della più grande letteratura del mondo Omero era sempre durato popolare.

Egli non condanna moralmente questa indifferenza. Ma si domanda, con un'ombra di sarcasmo, se essa non sia anche colpa dei nostri metodi critici: forse è la nostra scuola, suggerisce, a rendere i classici così uggiosi. Ricorda infine un detto di Pindaro: "Vino vecchio e canto nuovo". Che il passato sia grande non è mai in discussione, ma questo non toglie che anche Omero, nei suoi tempi, fosse popolare: e ciò – conclude – dovrebbe insegnarci qualcosa sulla vitalità perduta della nostra tradizione.

🖋️ Commento critico (2)

Questo secondo paragrafo è una requisitoria accesa, quasi un'invettiva – ma fondata su un'intelligenza critica affilatissima. Fraccaroli attacca qui non più solo il metodo, ma la pretesa epistemologica stessa della critica filologica: il suo modo di imporsi, di ergersi a giudizio ultimo e inattaccabile, pur operando su un oggetto (l'arte) che, per sua natura, resiste a ogni riduzione logica.

L'esempio del medico che guarda la bellezza con freddezza clinica è illuminante: la critica moderna, dice Fraccaroli, ha perso la capacità di amare, e quindi ha perso anche la capacità di capire. Pretende di analizzare ciò che va sentito. E il paradosso è che questo metodo, mentre pretende di restituire verità, produce invece alienazione, aridità, rifiuto.

Il secondo bersaglio polemico è la cultura della reverenza accademica: il principio d'autorità, il culto delle grandi firme (Lachmann, in questo caso), la soggezione del lettore medio alla scienza specialistica. In queste pagine si legge, in controluce, una critica ferma al potere culturale delle élite accademiche, capaci di svuotare un'opera della sua bellezza in nome della loro stessa autorevolezza.

E infine, in una virata acuminata, Fraccaroli denuncia le conseguenze concrete di questa impostazione: la letteratura classica non si legge più. È diventata materia d'ufficio, non più di emozione. La colpa non è solo del pubblico, ma di chi ha trasformato quei testi in enigmi ermetici. La critica, nella sua versione "scientifica", ha ucciso la fruizione.

Il passo più tragico e profondo del ragionamento è proprio qui: quando l'amore viene sostituito dall'analisi, l'opera si svuota – e il pubblico se ne va.

3. Il razionalismo come malattia culturale e storica

Nel terzo paragrafo, Fraccaroli affronta il tema in una prospettiva storica e filosofica più ampia: la scienza ha i suoi meriti, ha consentito progressi formidabili, ma applicare i suoi metodi all'arte è come voler misurare il profumo con il righello. La sua denuncia non è contro la scienza, ma contro la universalizzazione indebita del metodo scientifico in ogni sfera dello spirito. L'arte, essendo una creazione dell'anima, è un fenomeno spontaneo e irripetibile: se si ottunde l'attitudine creativa con il culto dell'oggettività, allora l'arte muore. Ma insieme all'arte – ammonisce Fraccaroli – muore anche una parte dell'umanità. E, con essa, la nostra possibilità di aspirare a una civiltà armonica.

![]() I.3,1

I.3,1

CAPITOLO I.

3. Io credo che siamo fuori di strada. Il metodo critico e razionale ci ha condotti a miracolosi progressi nel campo della scienza, e, sia per questa general piega che prese quindi lo spirito umano, sia per effetto di un ragionamento estensivo, ciò che per la scienza era apparso così salutare, si credette opportuno adattarlo anche all'arte: perché non sarebbe stato cotesto metodo una panacea universale? E bisogna pur convenire che i primi saggi furono pieni di buon successo e di migliori speranze. Le leggi della materia, comune alla natura ed all'arte, e quelle della tecnica per assoggettarla furono studiate con la consapevolezza che fa procedere sicuri, e l'edificio si ricominciò a fabbricare sopra un terreno di cui si era misurata prima la  solidità. Si poterono così intendere meglio i monumenti dell'arte passata; il sentimento di altri secoli rivisse, se non come sentimento, almeno come documento storico; si conobbero le cause e gli effetti, si assistette all'evoluzione delle forme, rendendocene giusto conto, e si poterono fino ad un certo punto risarcire anche i guasti del tempo nelle opere letterarie e nelle artistiche con molto maggior correttezza e precisione, che non si fosse mai prima pensata. Sopra ogni cosa poi lo studio oggettivo e razionale servì a spazzar via i pregiudizi della retorica, la quale non è altro che falso razionalismo, e ci liberò da questa infezione, che è la causa prima della degenerazione dell'arte; il che per verità fu un così gran beneficio, che verso la scienza e il suo metodo non ce ne potremo sdebitar facilmente. Ma dopo questi vantaggi transitori c'è pericolo che il metodo razionalistico produca all'arte danni durevoli di assai maggiore entità.

solidità. Si poterono così intendere meglio i monumenti dell'arte passata; il sentimento di altri secoli rivisse, se non come sentimento, almeno come documento storico; si conobbero le cause e gli effetti, si assistette all'evoluzione delle forme, rendendocene giusto conto, e si poterono fino ad un certo punto risarcire anche i guasti del tempo nelle opere letterarie e nelle artistiche con molto maggior correttezza e precisione, che non si fosse mai prima pensata. Sopra ogni cosa poi lo studio oggettivo e razionale servì a spazzar via i pregiudizi della retorica, la quale non è altro che falso razionalismo, e ci liberò da questa infezione, che è la causa prima della degenerazione dell'arte; il che per verità fu un così gran beneficio, che verso la scienza e il suo metodo non ce ne potremo sdebitar facilmente. Ma dopo questi vantaggi transitori c'è pericolo che il metodo razionalistico produca all'arte danni durevoli di assai maggiore entità.

Fraccaroli sostiene che si sia ormai smarrita la strada. Il metodo critico-razionale, che ha prodotto risultati straordinari nel campo della scienza, viene applicato impropriamente anche all'arte, nella convinzione che possa fungere da panacea universale. Ammette che inizialmente questa trasposizione abbia avuto effetti positivi: grazie alla razionalità si sono compresi meglio i monumenti artistici del passato, si sono ricostruiti contesti, restaurate opere, estirpati i pregiudizi della vecchia retorica, e la filologia ha contribuito a bonificare la cultura artistica da molte incrostazioni. Ma, avverte l'autore, i benefici sono stati transitori, mentre i danni rischiano di diventare duraturi.

![]() I.3,2

I.3,2

La scienza si propone di conoscere razionalmente ciò che è razionalmente conoscibile, e la mente informata a quest'ordine chiuso di idee, alle idee di ordine razionale, di quella ragione che è commensurabile dall'attuale nostra intelligenza, facilmente si illude che il mondo sia tutto e solo in quest'ordine. Da ragazzo al liceo io non ho studiato sul serio che la matematica, e per molti anni ne riportai questo effetto pernicioso, che non prendevo più alcun interesse se non ai ragionamenti assoluti, e del probabile avevo diffidenza e disprezzo: il mondo per me era divenuto piccino. L'unilateralità a cui si avvezza la mente per tale disciplina può essere dannosa per la scienza stessa, quando si voglia passare ad altro ordine di studi che richiedano il concorso di altre facoltà. Quando per esempio dalle matematiche si venga alle scienze fisiche, o da queste alle scienze morali, la macchina nostra può non rispondere allora ai nuovi bisogni, qualche sua ruota può essere irrugginita, potremmo essere diventati incapaci di intendere a dovere il nuovo ordine di fenomeni. E non è certo piccolo danno. Con tutto ciò è sempre un danno soggettivo e virtualmente sanabile; avremo limitata la nostra comprensione, ma poiché la natura è fuori di noi e non ha bisogno della nostra cooperazione, non ci sarà pericolo che essa si impicciolisca o si esaurisca: essa continua ad essere e a vivere, e i fenomeni si riproducono costantemente e senza fine. Per l'arte invece le condizioni sono assai più sfavorevoli: essa è essenzialmente opera nostra e del nostro spirito; è un fatto essenzialmente spontaneo; siamo noi che la creiamo, e non la ci viene già dal di fuori: or come potremo crearla, se l'attitudine creativa l'avremo ottusa? Avvezzi a fermarci alle colonne d'Ercole, persuasi che al di là di esse sia l'errore e la dannazione, come potremo scoprire i nuovi mondi?

L'autore ricorda che la scienza indaga ciò che è razionalmente conoscibile. Chi si abitua a questo tipo di disciplina finisce facilmente per credere che tutto ciò che esiste sia solo ciò che è razionale e misurabile. Fa un esempio autobiografico: da giovane, studiando soltanto matematica, si era abituato a diffidare del "probabile", a disprezzare ciò che non fosse dimostrabile, fino a vedere il mondo come qualcosa di "piccino". Tale unilateralità, già dannosa in ambito scientifico, risulta catastrofica quando viene esportata nel dominio dell'arte, perché l'arte – diversamente dalla natura – non esiste fuori di noi: siamo noi stessi a crearla. E se ottundiamo l'attitudine creativa, l'arte semplicemente muore.

![]() I.3,3

I.3,3

Così avviene che la critica eccessivamente razionalistica non possa per natura sua dare frutti sostanzialmente diversi da quelli che ha dato la retorica, poiché sì l'una che l'altra si fermano a quelli elementi del fenomeno artistico i quali sono, o paiono, razionali: esse non generano creature vive, perché la vita è un mistero che va al di là della nostra ragione. Se pertanto in noi l'attitudine creativa vien meno, l'arte cessa di essere, muore. E con essa muore parte di noi, muore una delle fonti del nostro divenire, uno e forse il principal fattore del nostro perfezionamento. Né ciò può accadere senza grave danno anche della scienza: molte volte quando un occhio si ammala, anche l'altro corre pericolo, e così come le fisiche, anche le facoltà intellettuali vivono in continuo commercio tra loro. Cessata in noi la produzione del fenomeno, meno adatti saremo a studiarlo nella natura esteriore: cessato in noi il senso dell'al di là, cesserà in noi anche l'interesse di far diventare fisica la metafisica che è fuori di noi.

Fraccaroli spiega che la critica razionalistica, al pari della vecchia retorica, si ferma sugli aspetti formalmente analizzabili del fenomeno artistico. Ma la vita dell'arte – osserva – sfugge a queste griglie, perché è fatta di mistero e intuizione, e se viene meno la capacità creativa, si spegne anche una parte essenziale dell'essere umano. Egli considera l'arte come uno dei motori del perfezionamento collettivo, e avverte che il declino della sensibilità artistica può danneggiare anche la scienza: come un occhio malato compromette la visione dell'altro, così l'aridità di un sapere può contagiare l'intero spirito umano.

![]() I.3,4

I.3,4

La conoscenza razionale delle cose è il limite sommo delle umane aspirazioni; ma alla conoscenza razionale non si giunge se non attraverso a una conoscenza (se può passare questa parola) irrazionale ed empirica: prima si dà il fenomeno, poi se ne scopron le leggi, e perciò importa non essiccare la fonte dei fenomeni, l'evoluzione spontanea di quel mondo morale del quale facciamo parte. Né si opponga che anche l'invenzione scientifica è creazione, e che l'attività creativa si può educare anche nello studio della scienza, perocché infatti ogni nuova scoperta, dalla più grande alla più piccola, non sia altro che una nuova associazione di idee, così nella scienza come nell'arte. Senza contare che l'attività creativa nella scienza è limitata a quel dato ordine di idee e che, per giungere nella scienza a scoprire terre nuove, bisogna prima fare un lungo cammino attraverso i paesi già ben conosciuti, così che creatori della scienza, nello stato attuale di essa, non sono e non possono essere che pochissimi, mentre nell'arte la creazione può trovarsi e al fondo e alla superfice, – basti osservare che l'associazione scientifica è di dati in massima parte razionali, ben conosciuti e determinati, mentre la creazione dell'arte è sostanzialmente di elementi irrazionali e non definiti e abbraccia ogni facoltà umana, è morale insieme e intellettuale, è plastica e concettuale.

L'autore insiste: prima viene il fenomeno artistico, poi, solo dopo, la razionalizzazione che cerca di spiegarlo. Spegnere la sorgente del fenomeno significa precludersi ogni possibilità di comprensione futura. E se qualcuno obietta che anche la scienza è un atto creativo, Fraccaroli risponde che la creatività scientifica è rara, riservata a pochi individui, e comunque limitata al campo razionale. Nell'arte, invece, la creazione è onnipervasiva: si trova sia nelle altezze del genio sia nella superficie dell'opera più semplice. A differenza della scienza, l'arte implica l'intero essere umano – moralmente, intellettualmente, plasticamente.

![]() I.3,5

I.3,5

Così avviene che anche nella più alta opera di scienza di necessità la creazione nuova sia, in proporzione del resto, poca e limitata, mentre nell'opera d'arte, se è arte vera, la creazione pervade il tutto, come la vita che è in ogni membro del corpo: la Divina Commedia è tutta creazione da capo a fondo, nel tutto e nelle parti, perché e nel tutto e nelle parti è essenzialmente associazione nuova, intuizione originale e propria di Dante nella sostanza e nella forma, – se pure è lecito parlare di sostanza e di forma dove è essenzialmente opera organica ed una.

Porta poi un esempio: la Divina Commedia, per lui, è creazione assoluta in ogni sua parte, un organismo vivo, irriducibile a somma di forme e contenuti. Ed è per questo che Fraccaroli giudica assurdo pensare che la scienza possa un giorno soppiantare l'arte. Sarebbe come cavarsi gli occhi confidando che la ragione possa supplire alla visione.

![]() I.3,6

I.3,6

Io non so pertanto comprendere come si possa immaginare, se non è proprio tanto per dire, che un giorno o l'altro la scienza possa come che sia sopperire alla mancanza dell'arte. È come dire che, siccome la conoscenza intellettiva è superiore alla conoscenza empirica, verrà un giorno in cui potremo cavarci gli occhi, come Democrito, perché la ragione e il discorso sopperiranno alla loro mancanza. Ma venga pure questo fortunato momento quando che sia; intanto per altro, e per un bel pezzo, la scienza è e resterà ancora di pochi, è e resterà cultura individuale, che ha bisogno di lunga e speciale disciplina e lungo e speciale esercizio: i matematici, i medici, i chimici, i geologi costituiranno sempre dei gruppi di individui facilmente numerabili; e il medico, il matematico, il chimico, il geologo, in quanto è tale, conoscerà bene solo la sua specialità, porterà in sé un frammento della conscienza scientifica, che è diverso dal frammento posseduto dal suo vicino. Né di divulgazione della scienza è da parlare sul serio. "Non è neanche da pensare" – dice il Goethe – "che la ragione possa diventar popolare. Passioni e sentimenti possono diventar popolari, ma la ragione sarà sempre in possesso di singoli privilegiati".

Potranno perciò della scienza esser divulgati i risultamenti soltanto, ciò che è fisso e morto, non la speculazione vivente: se tutti gli uomini imparassero come si forma e come si interrompe una corrente elettrica, non crescerebbe di una linea la loro potenzialità intellettuale; né per cucinare a gas invece che a legna c'è bisogno d'una cuoca più intelligente. Un po' di cultura scientifica, per modo di dire, potrà procurarsela l'operaio che è addetto a determinate applicazioni: l'elettricista s'intenderà di elettricità, e il meccanico di meccanica, e si capisce; ma sarà sempre un'abilità di esecuzione, di copia, una tecnica sostanzialmente oggettiva e tanto più perfetta quanto più è soppressa la personalità dell'esecutore, quanto più l'opera sua è indifferente dalle altre: sarà poi sempre una dottrina speciale e ristretta a quel dato ordine di cognizioni, a quella data cerchia di professionisti, e sarà tanto meno cultura generale e popolare quanto più è scienza.

Le melodie del Bellini per lo contrario poterono diventar popolari senza cessar di esser arte, anzi appunto perché sono arte. La scienza insomma, quale essa è ora, non rende gli uomini eguali fra loro, ma disformi: essa è aristocratica per sua natura e disdegnosa dei contatti volgari; – un'aristocrazia illuminata, si capisce, e larga del proprio agli indigenti, ma, come una regina, in via di grazia. Se, per esempio, io mi decidessi a domandare alla scienza, pagandola, ben inteso, il regalo, poniamo, di una bella lampada elettrica, che mi rischiarasse d'una luce quieta e simpatica mentre metto in carta le mie corbellerie, – ebbene, io la riceverei appunto come si riceve una grazia, perché saprei benissimo di non averci alcun merito e di non metterci proprio, tranne i denari, nulla di mio.

E qui l'autore affonda il colpo: la scienza – egli dice – è e resterà per molto tempo privilegio di pochi, cultura specialistica e aristocratica. Può solo distribuire risultati, formule morte, non la speculazione viva. Si può insegnare a un cuoco a usare il gas, ma non gli si dà maggiore intelligenza. L'operaio che maneggia l'elettricità non diventa scienziato. Invece l'arte – e qui il tono si fa lirico – è cosa viva, popolare, umana: il fabbro, il decoratore, il vasaio vi imprimono la loro anima. L'artista non copia: crea, sempre, anche solo un poco.

🔍 Note testuali

«La scienza è aristocratica per sua natura... L'arte invece è dei grandi e dei piccoli, dei ricchi e dei poveri, del popolo e dei signori, di chi la crea e di chi ne gode».

In questa frase icastica, Fraccaroli articola con efficacia uno dei cardini teorici dell'intero saggio: la differenza di natura sociale tra scienza e arte. La scienza – per sua costituzione metodica, specialistica, formale – si configura come una pratica d'élite, chiusa, fondata su saperi tecnici e linguaggi specialistici non accessibili a tutti. Al contrario, l'arte – intesa come esperienza estetica, partecipazione emotiva, intuizione creativa – è per sua essenza orizzontale, condivisibile, umana. È una forma di comunione spirituale, non una competenza esclusiva.

L'affermazione assume valore ancora più forte se letta nel contesto della polemica ottocentesca contro l'"accademismo" sterile e il culto delle "discipline pure", che Fraccaroli denuncia come forme di autoisolamento elitario e di dissociazione intellettuale dal vissuto collettivo. L'arte, invece, appartiene a tutti: a chi la fa, e a chi la sente.

In filigrana, si coglie un'eco quasi ruskiniana e, in parte, pre-gramsciana: l'idea che la civiltà si misura nella sua capacità di produrre bellezza condivisa, non nell'isolamento tecnico del sapere. È un invito potente a restituire all'arte la sua funzione etica, sociale e comunitaria, contro ogni riduzione filologica, estetizzante o scolastica.

![]() I.3,7

I.3,7

L'arte invece è tutt'altra cosa. Innanzi tutto l'operaio artista, il falegname ed il fabbro, il vasaio e il decoratore, e via via, alla tecnica dell'arte propria aggiunge la propria individualità, e tanto più la fa prevalere, e la mette in mostra, quanto più è artista e meno operaio: non solo nelle sue opere si possono notare delle differenze singole da altre opere e modelli analoghi, ma anche un carattere speciale che è, come la marca di fabbrica, una specie di impronta spirituale che rappresenta il modo di sentire di quel dato artefice. Egli non è solo esecutore, come l'operaio della scienza, ma insieme è creatore, sia pure in lieve misura; egli non è solo copista, ma per un certo rispetto anche autore; egli è attivo intellettualmente, e perciò crea opere vive.

Ora non si dà società se non di viventi, né vita sociale senza di un'energia effettivamente creativa ed evolutiva a cui tutti convergano. E poiché appunto questa energia è immanente in ogni manifestazione dell'arte, perciò essenzialmente nell'arte si pare e prospera la vita intellettuale sociale. L'arte affratella gli uomini; essa è dei grandi e dei piccoli, dei ricchi e dei poveri, del popolo e dei signori, di chi la crea e di chi ne gode. Artista è colui che costruì il Partenone e colui che illuminò le iniziali di un codice, colui che ha scolpito il Mosè e colui che cesella il piede d'una lucerna; la differenza non è nel quale, ma nel quanto. Appunto perché l'arte è intuizione e intensità di sentire, non ha bisogno di lunghi ragionamenti: è facile al genio, è inaccessibile nella sua essenza alla ricerca metodica; la si trasmette per sentimento e per suggestione, ed è chiusa solo agli aridi di cuore.

![]() I.3,8

I.3,8

L'arte è la vita intellettuale della specie, quella vita che la specie ha diritto di vivere al pari della vita materiale. Il cibo, la casa, il riposo sono cose necessarie a ciascuno, ed è giusto ed onesto prometterle al popolo e cercare di procurargliele: ma se non gli darete che questo solo, non gli darete nulla di più, ma molto di meno, di ciò che ha anche il cane della signora, che, oltre di questo, ha pure ozio e tappeti e pasticcini e cure e carezze ed altre bestiali soddisfazioni. È inutile illuderci; nelle comodità materiali ci saranno sempre dei cani, coi quali è stoltezza per il figlio del popolo il mettersi in gara. Ma non deve essere la vita del cane l'ideale di vita che promettiamo al nostro popolo; deve essere, oltre il sostentamento del corpo, la vita pure dell'intelligenza, alla quale non giunge né il cane né chi al cane somiglia. Non si vive solo per mangiare, ma anche, e più, per intendere, e ottiene lo scopo del viver suo chi contribuisce anche del proprio alla vita dell'intelligenza. Solo chi coopera a questa vita come attore, e non come strumento, la ha cara; solo chi ha creato questa civiltà, ha interesse a difenderla; solo chi vive di una vita che sia comune al proprio simile, si sente suo fratello; solo nella cooperazione verso un ideale da tutti, benché in diversa misura, sentito, vi è gara e prosperità, non lotta infeconda.

Anche nella storia recente – osserva – non sono stati gli scienziati a farci sentire fratelli dei popoli lontani, ma i grandi scrittori. Sienkiewicz ha fatto per la Polonia più di quanto potrebbero cento scienziati. La Spagna, invece, che pure ci era cara, è ora lontana da noi, proprio perché è finito il suo movimento letterario.

🔍 Note testuali

«L'arte è la vita intellettuale della specie, quella vita che la specie ha diritto di vivere al pari della vita materiale».

Fraccaroli attribuisce all'arte una funzione antropologica universale, non accessoria ma essenziale: l'arte è ciò che nutre la vita interiore dell'umanità, così come il cibo e il riparo ne garantiscono la sopravvivenza fisica.

Questa visione riflette un'idea umanistica e organica della cultura, in cui le facoltà dell'intelletto e del sentimento sono parte integrante dell'evoluzione della specie, non un lusso per pochi. Il diritto all'esperienza estetica viene qui presentato come diritto naturale: non è solo prerogativa delle élite o dei cosiddetti "colti", ma istanza profonda e condivisa del vivere umano.